Presentamos acá la experiencia de aprendizaje-servicio desarrollada en Voces de Malvinas. Archivo de las memorias de los combatientes, investigación originada y radicada en el Observatorio Malvinas, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNLa. Se trata del registro, el estudio y la preservación de los testimonios de los protagonistas argentinos de la guerra de 1982. Tanto en la UNLa como en la UNA, está protagonizado por estudiantes que atienden la necesidad de escucha, reconocimiento y memoria de veteranos de guerra, a partir de la puesta en obra de conocimientos y competencias propios de las carreras que cursan.

Voces de Malvinas: qué, cómo y para qué

La guerra de Malvinas es un acontecimiento histórico crucial, un tema incómodo, complejo, doloroso, paradojal[1], clave para comprender, no sólo el pasado, sino también los desafíos del presente. A pesar de su relevancia, el conflicto bélico de 1982 ha sido muy escasamente abordado en las universidades argentinas y el sistema científico nacional. Queda mucho por saber, conocer, investigar y producir al respecto. Contamos con una gran ventaja, aún tenemos protagonistas vivos. La población de combatientes de 1982 es vasta, heterogénea y múltiple. Los veteranos de Malvinas tienen diferentes orígenes sociales, procedencias geográficas y tradiciones políticas. Constituyen una muestra de la comunidad nacional. Participaron de la guerra como miembros de las distintas Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea) y de Seguridad (Prefectura y Gendarmería), con diversos rangos. Muchos de ellos aún no han tenido la oportunidad de dar su testimonio públicamente de lo vivido, o lo han hecho ante auditorios reducidos (familiares, amigos y camaradas, medios de comunicación locales, alumnos de algunas escuelas). Gran parte de la población de combatientes, que regresó al continente luego de la guerra de 1982, tiene más de sesenta y dos años. Algunos padecen patologías y se encuentran en un estado de salud muy precario. Otros son de más avanzada edad. Hay que llegar a entrevistar a los veteranos mientras estén con vida, dispuestos y capaces de contar sus vivencias. Con cada uno de ellos que muere sin dejar registrado su testimonio de su experiencia en el conflicto bélico, desaparece una parte de la historia que resulta irrecuperable. El registro y la preservación de los testimonios de los protagonistas de la guerra de Malvinas es una tarea urgente e imprescindible de la que no se han ocupado los gobiernos. Por eso, en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús encaramos el proyecto de investigación-acción Voces de Malvinas. Archivo de las memorias de los combatientes[2]. Se lleva adelante junto a instituciones educativas, reparticiones públicas, organizaciones sociales, de veteranos, familiares e hijos de combatientes, de distintas regiones del país[3]. Nos ocupamos de registrar testimonios de los protagonistas argentinos de la guerra de 1982, estudiarlos y preservarlos para la posteridad. El gran interrogante que orienta esta investigación es: ¿Cómo fue y qué fue la guerra de Malvinas para los combatientes argentinos?

La construcción del Archivo de las memorias de los combatientes comprende un conjunto de acciones que son anteriores y posteriores al registro del testimonio. Estas tareas comienzan en el momento en que se definen los nombres de las personas a convocar para la entrevista y terminan con el tratamiento documental del material producido, su publicación y difusión. Además, a partir de los testimonios de Voces de Malvinas se hacen tesis, se presentan ponencias, se publican artículos, libros y recursos educativos, se editan piezas audiovisuales y multimedia, se realizan documentales. Aunque el núcleo del proyecto son las entrevistas a los combatientes, su alcance trasciende la puesta en serie de testimonios.

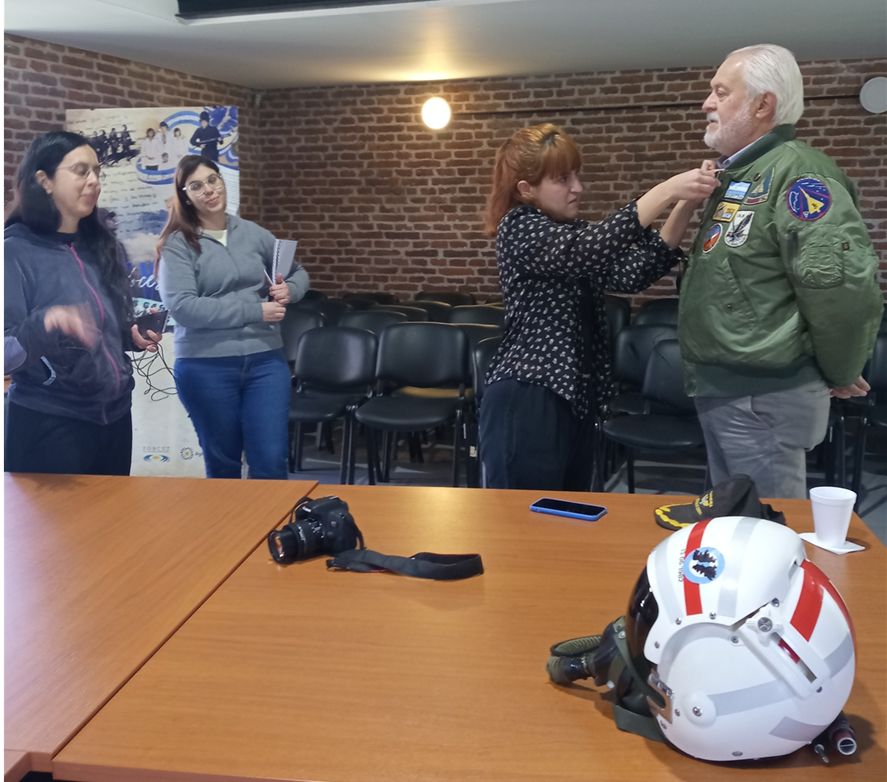

La producción del testimonio requiere preparación, planificación, conocimiento del combatiente. A todo este proceso previo lo llamamos preproducción (incluye una charla informal con el veterano y el relevamiento y estudio de la información y documentación disponible sobre él, su unidad militar, los combates en los que participó, sus localizaciones, las personas y los hechos que destaca como relevantes).

El instrumento principal para la producción de los testimonios es la entrevista en profundidad de larga duración (un promedio de tres horas, algunas han durado más de cinco). El registro es multilenguaje (escrito, fotográfico y audiovisual). Elaboramos un cuestionario, una serie de preguntas-guía que orientan la interacción y se encuentra en permanente reformulación. El cuestionario se usa cuando se considera necesario. No es una secuencia que hay que seguir a rajatabla, sino una ayuda para encarar la conversación. Se parte de una guía común que se complementa con preguntas específicas para cada entrevistado. La producción del testimonio es dialógica. No es un interrogatorio. Requiere de una presencia activa y un compromiso personal con la situación por parte de todos los que participan en su realización. No hay una única manera de llevar adelante la entrevista, una receta aplicable a todos los casos. Cada historia, cada testimonio son únicos e irrepetibles. El entrevistador acompaña el trabajo de memoria de quien brinda testimonio, que suele ser intenso y arduo. Debe estar atento a la singularidad de la experiencia evocada y respetar el discurrir de cada entrevistado, sus acentuaciones, emociones y silencios, promover la libre asociación con intervenciones mínimas o estrictamente necesarias. Evitar debatir con él, juzgarlo o corregirlo o la pretensión de lucimiento personal o demostración de conocimiento sobre los temas tratados por parte del entrevistador. La entrevista está centrada en cada combatiente, lo que supone la aceptación de sus marcos de referencia por parte de los entrevistadores, para explorar juntos la experiencia de la guerra en la historia de su vida, en su propio horizonte valorativo. Para eso hay que abrir los sentidos, disponerse a ver y oír lo inesperado, dejarse anonadar y sorprender. Y, al mismo tiempo, el entrevistador debe intentar moderar sus expresiones y gestos a los que está muy atento el entrevistado («¿Por qué me mirás así?» «¿Por qué ponés esa cara?»). Se trata de entrevistar a los veteranos, no para confirmar modelos teóricos, juicios o prejuicios de los que se parte, sino para conocer todo lo que ellos tienen para contar acerca de sus vidas antes, durante y después de la guerra, una inmersión en la perspectiva de protagonistas del acontecimiento extremo de la guerra.

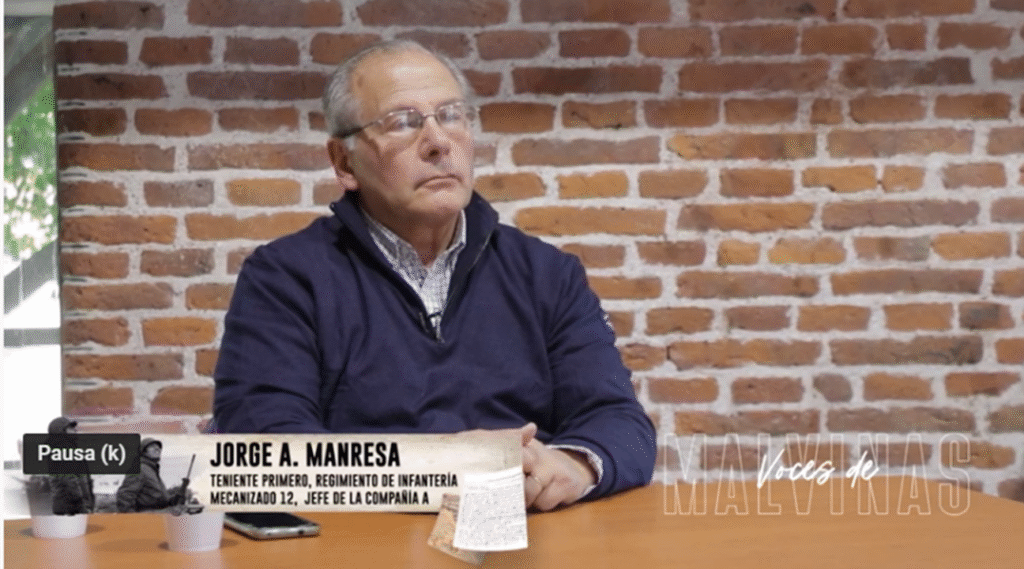

La centralidad del veterano y su historia se expresa también en el encuadre visual de la entrevista. El tamaño de plano es medio fijo con el entrevistado sentado cómodo frente a una mesa. Se sugiere un fondo neutro, limpio, sin banderas, cuadros u otros objetos decorativos, para que el foco de la atención sea el entrevistado, sin nada que distraiga. No aparece en cámara la imagen del entrevistador; pero sí se escucha su voz fuera de cuadro. El documento final, el video, lleva un trabajo de edición mínimo (la inserción de la introducción animada, zócalos, marca de agua, créditos y logos de las instituciones participantes). La posibilidad de acceder al testimonio completo permite analizar la relación entre preguntas y respuestas que incluye, tanto lo dicho con palabras, como lo expresado a través de la gestualidad, los movimientos, los cambios de tono, las tonadas, la dicción, el volumen de la voz y sus variaciones, la velocidad y el ritmo, los silencios.

Entre noviembre de 2021 y hasta el 6 de octubre de 2025 se han realizado unas quinientas cuarenta entrevistas a veteranos. Además, se hace el registro fotográfico de los objetos de la guerra que los combatientes han preservado (cartas, notas, bitácoras, ropa, restos de material bélico, estampitas, rosarios, fotos). Todo lo producido se integra al acervo del Archivo General de la Nación y a los repositorios de las instituciones participantes. Periódicamente se publican las entrevistas realizadas en el canal de YouTube (https://www.youtube.com/@vocesdemalvinas).

En 2023, Juan Natalizio, Gustavo Quinteiro y yo, del equipo de la UNLa, viajamos a Malvinas y tuvimos la oportunidad registrar in situ los testimonios de tres veteranos en el regreso a las posiciones en las que vivieron y combatieron en 1982[4].

Batallas por la memoria

Las disputas por la construcción de la memoria sobre la guerra de Malvinas se inician durante el conflicto mismo. Dos modelos interpretativos de la guerra se han instalado y consolidado en estos cuarenta y tres años (Guber, 2021). Por un lado, en el marco de estudios de la historia del pasado reciente, se reduce el conflicto bélico de 1982 a un hecho político motivado por la búsqueda de legitimación del último gobierno militar, abstrayéndola de los casi dos siglos de luchas emancipatorias. Al respecto, hemos estudiado los orígenes británicos del modelo de las víctimas y el «punto de vista del loco»[5] (núcleos de lo que se conoce como desmalvinización[6]) (Vassallo, 2019), la relación entre desperonización y desmalvinización (Vassallo, 2021). Por otro lado, cierta historiografía militar presenta la guerra de Malvinas como gesta patriótica, en la serie de luchas por la independencia argentina, eludiendo el contexto político. Ambos son modelos reduccionistas, simplificaciones que obturan la comprensión de la complejidad de la guerra de Malvinas. Uno abstrae la guerra de la historia larga de la Argentina y otro de la historia corta (Vassallo, 2023b: 23).

El desafío para los investigadores es animarnos a la complejidad y superar los dos modelos interpretativos instalados. Los testimonios nos permiten y nos retan a abordar aspectos desconocidos y/o silenciados de la guerra de Malvinas. Restituir, con amplitud y rigurosidad, las voces a los protagonistas directos de las acciones bélicas de 1982, conforme a sus propios marcos vivenciales y estudiarlas en profundidad, habilita dar cuenta de núcleos problemáticos y dimensiones invisibilizados por los modelos interpretativos vigentes sobre la guerra de Malvinas.

Hasta el momento, hemos estudiado el género testimonial y singularidades de los testimonios de los veteranos de Malvinas (Vassallo, 2024) y cómo vivieron el cese del fuego el 14 de junio de 1982 combatientes del Ejército Argentino a partir de testimonios (Natalizio y Vassallo, 2024). Analizamos, también en las voces de los protagonistas, la relación arte y guerra. A diferencia de otros investigadores que se han ocupado de explorar cómo la guerra de Malvinas es representada en distintos lenguajes artísticos, nosotros nos ocupamos de estudiar qué pasa con la formación, vocación, prácticas artísticas de los veteranos antes, durante y después de la guerra, qué hace el arte con los combatientes y qué hacen los combatientes con el arte[7].

Con este proyecto de investigación, se ponen las capacidades de producción y sistematización de conocimiento de la universidad al servicio del registro, el estudio y la preservación de los testimonios de los veteranos de la guerra de 1982. En este artículo nos proponemos desarrollar un modo de trabajo que articula las tres funciones básicas de la universidad: docencia, investigación y cooperación/extensión por la memoria de Malvinas.

Aprendizaje-servicio y memorias de Malvinas

En la UNLa y en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Voces de Malvinas se desarrolla en el marco de lo que se conoce como pedagogía del aprendizaje-servicio. Cuando aquí hablamos de pedagogía nos referimos a un modo de trabajo, de formación, de producción de conocimiento y de intervención social. El aprendizaje-servicio es una pedagogía transformadora que retoma tradiciones culturales comunitarias de nuestros pueblos latinoamericanos, crece en todo el mundo y se ha consolidado en la Argentina en los últimos veinticinco años en los distintos niveles de la enseñanza. Un proyecto de aprendizaje-servicio es aquel que conjuga tres rasgos distintivos:

- Se trata de una actividad de servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una población determinada;

- protagonizada activamente por estudiantes (en todas las etapas del proceso, desde el planeamiento hasta la evaluación);

- a partir de la puesta en obra de conocimientos y competencias propias de la formación académica específica (Furco, 2003, 2005 y Tapia, 2006).

La pedagogía del aprendizaje-servicio es emancipatoria ya que es un modo de educación experiencial que fomenta el autoconocimiento, una herramienta para trabajar la participación social, la acción planificada en equipo para la atención de necesidades y la promoción integral de las comunidades. Es, por tanto, incompatible con el asistencialismo[8] y la victimización. Revaloriza el carácter experiencial del conocimiento. Recupera la idea de que el aprendizaje es significativo en la medida en que quien aprende es el principal responsable de su formación. Propone un modo de aprender-haciendo que ayuda a consolidar el aprendizaje de los contenidos curriculares, integrando y aplicando en una misma actividad conocimientos provenientes de diversos campos disciplinares. Permite apreciar la complejidad de la realidad y pone en evidencia la necesidad de la interdisciplinariedad. En un proyecto de aprendizaje-servicio bien diseñado e implementado, los alumnos viven situaciones reales en las que tienen que movilizar todos sus saberes y competencias para dar soluciones concretas a necesidades sociales y para resolver los conflictos y dificultades que surgen sobre la marcha. Se produce un aprendizaje integral, que afecta a la persona en su totalidad y va mucho más allá de la repetición de determinados contenidos o procedimientos, aislados y descontextualizados. No se trata de aprender para repetir y reproducir, sino para comprender, poner al servicio y transformar. Por eso, podemos decir que el aprendizaje-servicio es una pedagogía de la esperanza, porque parte de la convicción de la fuerza emancipadora de la acción colectiva (Vassallo, 2023a: 63-64).

Como señalamos antes, un proyecto de aprendizaje-servicio atiende necesidades reales y sentidas por un grupo social específico y eso lo diferencia de otras prácticas educativas. En el aprendizaje-servicio no se hacen simulacros («como si…»), ni se opera en condiciones experimentales, de laboratorio, sino que se responde a desafíos reales, se busca dar respuestas efectivas, se trabaja y se forma en y con la comunidad. Los estudiantes aprenden a reconocer problemas sociales, a planificar y ejecutar acciones que impactan en sí mismos y en la vida de otras personas y que, al mismo tiempo, constituyen la oportunidad de poner en práctica y ampliar sus habilidades y conocimientos académicos.

Lo primero, entonces, es identificar necesidades reales y sentidas de un grupo social, en nuestro caso, la población de veteranos de la guerra de Malvinas, atendibles mediante la puesta en obra de los conocimientos y competencias desarrollados en la universidad. Todos y cada uno de los combatientes del conflicto bélico de 1982 vivieron experiencias singulares, únicas. Cada veterano ha sido protagonista de algunos hechos, testigo de otros y es juez potencial de todos. Ha estado allí, en cuerpo y alma. Algunos, conscientes de la relevancia histórica de lo que hacían en las islas y en el Atlántico Sur, registraron la experiencia mientras transcurría, escribieron diarios, bitácoras, cartas, dibujaron, sacaron fotos, grabaron, filmaron. En la inmediata posguerra, con el peso de la derrota, sin amparo del estado ni de las fuerzas, cada uno hizo lo que pudo con lo vivido. Algunos comenzaron a contar, otros callaron e intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera sucedido, trataron de hacer «tabula rasa», «borrón y cuenta nueva». Al regreso, autoridades del Ejército Argentino pidieron a sus efectivos, oficiales, suboficiales y soldados no hablar de lo vivido en la guerra. Incluso, muchos debieron firmar una declaración jurada en la que se comprometían a guardar silencio. A pesar de eso, algunos comenzaron a hablar a quien quisiera escucharlos, a dar testimonio de lo que habían hecho, visto, oído y vivido y también, a contar las historias de los compañeros caídos. Otros guardaron silencio. A muchos les llevó tiempo, meses, años, décadas poner en palabras, ordenar y compartir lo vivido en 1982. Cuarenta y tres años después hay quienes aún no han hablado de la experiencia de la guerra. Se enfrentan a los límites de lo decible y lo contable. ¿Cómo hablar de lo inaudito? ¿Cómo describir el combate y el horror de tanta muerte? ¿Qué decir y qué no frente a los superiores, a los demás combatientes y sus parientes y a los familiares de los caídos? (Vassallo, 2024).

En general, los veteranos de Malvinas se saben protagonistas de un acontecimiento histórico trascendente, que no ha sido suficientemente reconocido ni estudiado y manifiestan, de distintas formas, la necesidad de compartir su experiencia vital con el conjunto de la comunidad nacional y preservarla para las generaciones futuras. Sienten el deber y la responsabilidad de dar cuenta efectivamente de lo vivido para que se sepa la verdad, esa verdad de la cual, en tanto protagonistas y testigos, se saben los únicos depositarios. Muchos han asumido la misión de mantener viva la memoria de los caídos, por eso, además de contar sus experiencias, relatan las historias de quienes ya no pueden hablar porque quedaron en las islas y en el mar. Manifiestan la necesidad de la escucha, el reconocimiento y la memoria. Se trata de necesidades reales y sentidas por los veteranos atendibles con los conocimientos y competencias propias de las carreras que se dictan en las universidades.

Las organizaciones de veteranos han sido espacios fundamentales en la transmisión intergeneracional de la experiencia de la guerra. A través de relatos orales que se hacen en las vigilias, en actos oficiales, escolares y otras conmemoraciones institucionales o encuentros familiares o comunitarios, las muestras y museos, aquellos que no vivieron directamente lo recordado, se hacen partícipes de la memoria (Vassallo en Cardoso et al, 2018: p. 75). Por eso, tanto en la UNLa, como en la UNA, el trabajo del registro de las Voces de Malvinas se hace en articulación con el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lanús y la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la Nación. Algunos hijos de veteranos se han integrado a los equipos de trabajo.

La pedagogía del aprendizaje-servicio requiere un profundo ejercicio conjunto de pensar, escuchar, discutir, probar, ensayar para producir, implementar y evaluar un plan de acción integral eficaz. El voluntarismo, la filantropía, las buenas intenciones no alcanzan. Por eso es imprescindible la planificación responsable de las acciones, el seguimiento crítico de su implementación y la permanente evaluación de su eficacia e impacto sobre todos los protagonistas. La reflexión retroalimenta y fortalece los dos pilares de la propuesta: el aprendizaje y el servicio. La enseñanza que se asimila en la realización de un servicio es un potente aprendizaje vivencial que se percibe, comprende y consolida en la reflexión. Reflexionar es pensar sobre lo que uno va a hacer o ya ha hecho individual y colectivamente, implica analizarlo en profundidad. La reflexión, en tanto actividad transversal que abarca la totalidad de las etapas del proceso, permite desarrollar en cada uno de los miembros del equipo una mirada sobre sí mismo, los prejuicios, los miedos, las pasiones, las capacidades y falencias, lo que se está haciendo colectivamente en las actividades, los obstáculos, las fortalezas y debilidades, lo que se aprende, las motivaciones individuales y grupales, la utilidad de los aprendizajes, la relación con los demás, el apego y los afectos que la experiencia despierta a lo largo del proyecto, la calidad del servicio prestado y cuestiones más generales como el sentido de la educación universitaria pública y la defensa de la soberanía.

La pedagogía del aprendizaje-servicio requiere un profundo ejercicio conjunto de pensar, escuchar, discutir, probar, ensayar para producir, implementar y evaluar un plan de acción integral eficaz. El voluntarismo, la filantropía, las buenas intenciones no alcanzan. Por eso es imprescindible la planificación responsable de las acciones, el seguimiento crítico de su implementación y la permanente evaluación de su eficacia e impacto sobre todos los protagonistas. La reflexión retroalimenta y fortalece los dos pilares de la propuesta: el aprendizaje y el servicio. La enseñanza que se asimila en la realización de un servicio es un potente aprendizaje vivencial que se percibe, comprende y consolida en la reflexión.

Reflexionar es pensar sobre lo que uno va a hacer o ya ha hecho individual y colectivamente, implica analizarlo en profundidad. La reflexión, en tanto actividad transversal que abarca la totalidad de las etapas del proceso, permite desarrollar en cada uno de los miembros del equipo una mirada sobre sí mismo, los prejuicios, los miedos, las pasiones, las capacidades y falencias, lo que se está haciendo colectivamente en las actividades, los obstáculos, las fortalezas y debilidades, lo que se aprende, las motivaciones individuales y grupales, la utilidad de los aprendizajes, la relación con los demás, el apego y los afectos que la experiencia despierta a lo largo del proyecto, la calidad del servicio prestado y cuestiones más generales como el sentido de la educación universitaria pública y la defensa de la soberanía.

La planificación incluye, además, momentos de reconocimiento y de celebración del trabajo realizado, así como también la presentación de resultados en muestras, festivales, congresos. En el Área Transdepartamental de Crítica de Artes de la UNA, por ejemplo, la participación de los estudiantes en Voces de Malvinas es certificada y reconocida como equivalente a una materia optativa.

El proceso de seguimiento es diferente al de evaluación. El seguimiento es la revisión continua durante la implementación del proyecto, para asegurar que las actividades se ejecuten de forma adecuada, según las pautas acordadas, el cronograma previsto y con los recursos necesarios. La evaluación es el estudio en profundidad de los impactos reales de las actividades realizadas en relación con los objetivos planificados. Mientras que el seguimiento hace foco en optimizar el desarrollo del proyecto, la evaluación tiene una perspectiva más global sobre los impactos efectivamente producidos (Campo Cano, 2014: 109). En nuestro caso, ambos procesos están enmarcados en nuestra investigación-acción. Por un lado, valoramos el aprendizaje observando si permite poner en obra conocimientos propios de la formación académica específica y si el proyecto de servicio solidario, en diálogo con organizaciones de la comunidad, permite retroalimentar los conocimientos y competencias previos y promueve la producción de otros nuevos. Por otro lado, analizamos también el impacto personal producido por el proyecto en cada uno de los estudiantes, graduados, docentes y trabajadores nodocentes participantes. Los criterios de calidad del servicio aparecen asociados a las siguientes variables:

- duración y frecuencia de la actividad, impactos positivos en las condiciones de vida de la población, efectiva satisfacción de los participantes, posibilidad de alcanzar objetivos de cambio social a mediano y largo plazo —no solo de resolver necesidades urgentes por única vez—,

- constitución de redes[9] interinstitucionales, sustentabilidad y sostenibilidad de las propuestas (Tapia y otros, 2013: 22; Giorgetti, 2007: 19).

Como señala María Nieves Tapia (2006), una buena propuesta de aprendizaje-servicio se define no solo por lo que los estudiantes pueden hacer a lo largo del proyecto, sino por lo que la comunidad puede seguir haciendo, en el mediano y largo plazo, con las herramientas que le quedan una vez que ha finalizado. Los impactos positivos en las condiciones de vida de la población incluyen la transferencia de saberes y tecnologías. Voces de Malvinas deja un archivo para la posteridad, un tesoro documental que, en abril de 2025 fue declarado de interés estratégico por la secretaría de Malvinas del gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tanto en la UNLa, como en la UNA, los estudiantes trabajan activamente en todas las etapas del proyecto (preproducción, producción, posproducción, catalogación, análisis y difusión de las voces de Malvinas). La participación se formaliza bajo el régimen de adscripción o bajo la figura de estudiantes colaboradores. En la UNLa, contamos con de alumnos de las carreras de Audiovisión, Ciencia Política y Gobierno, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Educación, Turismo, Salud Comunitaria, Traductorado Público de Inglés, Justicia y Derechos Humanos y Pensamiento Nacional, entre otras. En la UNA, integran el equipo estudiantes de Crítica de Artes, Artes de la Escritura y Curaduría en Artes, todas carreras del Área Transdepartamental de Crítica de Artes. En 2024 se incorporaron estudiantes del Área Transdepartamental de Artes Multimediales (UNA), que se ocupan exclusivamente de la realización de micros a partir de las entrevistas de Voces de Malvinas, lo que permitió un salto de escala en la difusión del proyecto y sus producciones[10]. En 2025, se suman a la realización de estas tareas, estudiantes de Audiovisión de la UNLa. En mayo, estrenamos la serie Voces de Malvinas en Canal Encuentro en la que veteranos argentinos comparten sus experiencias de combate y reflexionan sobre el impacto del conflicto de 1982 en sus vidas. Se trata de microprogramas documentales de hasta cinco minutos realizados a partir de las entrevistas en profundidad del proyecto. Incluyen mapas con las localizaciones específicas; documentos gráficos, fotográficos, sonoros y audiovisuales; fotografías animadas; panorámicas de los campos de batalla y las posiciones de los combatientes argentinos y música incidental original[11].

El proyecto ha sido incorporado como espacio para la realización de prácticas preprofesionales de carreras del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa. Estudiantes de Traductorado Público de Inglés se ocupan de traducir los subtítulos de los cortos de Voces de Malvinas para que se vean y comprendan, también, en el mundo angloparlante. Estudiantes de Diseño y Comunicación Visual trabajan en distintas piezas para la difusión del proyecto y sus resultados. Además, avanzamos en la articulación con el Laboratorio Universitario de Información Geográfica de Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la UNLa para la realización de mapas con las localizaciones específicas. Aspiramos a realizar micros cada vez más rigurosos y precisos. De esta manera, integramos diferentes campos disciplinares de nuestra universidad por la memoria y la soberanía.

Además de la puesta en obra de conocimientos y competencias propias de las carreras que cursan para la atención de las necesidades reales y sentidas de los veteranos de Malvinas, la participación de los estudiantes aporta a su formación académica integral en las siguientes dimensiones:

1. Conocimientos históricos, geográficos, militares, legales, sanitarios, antropológicos, políticos y culturales sobre la complejidad de la guerra y la cuestión Malvinas.

2. Herramientas técnicas y metodológicas de investigación e intervención social.

3. Competencias comunicativas y de difusión de resultados.

4. Prácticas de diseño y producción de recursos multimedia.

5. Integración entre estudiantes de diferentes carreras y de distintas unidades académicas y, también, con miembros de los demás claustros universitarios (autoridades, docentes y trabajadores nodocentes).

6. Fortalecimiento del compromiso social, con organizaciones de veteranos y familiares de los combatientes y con la defensa de la soberanía.

Voces de Malvinas produce la integración de conocimientos, personas, instituciones educativas y organizaciones sociales. Tiene un carácter verdaderamente interdisciplinario e interclaustro. El modo de trabajo propio del aprendizaje-servicio produce experiencia comunitaria en diferentes niveles: hacia adentro del equipo de la institución educativa, una comunidad de estudiantes, graduados, docentes y trabajadores nodocentes, y también hacia afuera, con la población de veteranos, sus familias, sus organizaciones y sus líderes. Además, se crean y estrechan vínculos intra e interinstitucionales. Desde el comienzo, en la UNLa contamos con Megafón, los medios de la universidad. En la actualidad, seguimos articulando acciones con la Secretaría de Cultura y Comunicación. Ellos son los responsables de la identidad visual y musical del proyecto. Las primeras cuatro entrevistas de la UNA fueron realizadas en el Centro de Producción Multimedial, dependiente del rectorado y, desde setiembre de 2023, los testimonios de los combatientes se graban en los estudios de Senado TV, inicialmente, con la coordinación de la Dirección General de Cultura y, en 2024, de la Dirección Gesta Malvinas del Senado de la Nación.

El trabajo cooperativo propio de Voces de Malvinas desarrolla pautas para la autorregulación e integración de aprendizajes múltiples, la asunción de responsabilidades para cumplir con la palabra empeñada y los compromisos asumidos, la flexibilidad para el desempeño de roles variados, el fortalecimiento de las habilidades expresivas orales y escritas, la ayuda mutua, el respeto y la empatía. El trabajo en equipo da seguridad, ha permitido asumir desafíos individuales como entrevistar por primera vez o debutar con ponencias en congresos. Voces de Malvinas desafía a compartir miradas, lecturas, modos de trabajo sobre la experiencia de la guerra e integrar los saberes propios de los combatientes entrevistados.

Esta obra colectiva cala hondo en todos los que participamos en ella. Cuando entrevistamos a los veteranos de guerra, además de registrar los testimonios, hacemos un montón de otras cosas, sobre nosotros mismos, todos los que participamos del trabajo: estudiamos y aprendemos sobre Malvinas, la Argentina, la docencia, la investigación y la cooperación, sobre el pasado y los desafíos del presente, incluso, sobre quiénes somos individual y colectivamente, descubrimos y fortalecemos capacidades y vocaciones. Además, entramamos la red de equipos que es una red de personas, instituciones, organizaciones sociales, reparticiones públicas por la memoria de Malvinas, cuyo trabajo trasciende las efemérides de la guerra y se proyecta a largo plazo sobre posiciones sólidas.

Al mismo tiempo, el trabajo produce impactos positivos en los veteranos de guerra entrevistados. En primer lugar, más de cuarenta años después, los combatientes de 1982 son convocados desde universidades públicas, como parte del estado nacional, a dar testimonio de lo vivido para registrar y preservar el recuerdo de su experiencia para la posteridad. En general, esto es bien recibido y celebrado por ellos. Recordar, poder nombrar, ordenar los hechos vividos, disponerlos en un relato, darles sentido y compartirlos en el diálogo con otros que escuchan tiene relevancia terapéutica. Conmemorar a los caídos, consolar a los familiares, pedir perdón por no haberlos podido devolver con vida (en el caso de los superiores), produce consuelo, permite volver a conciliar el sueño, recuperar la paz (Vassallo, 2024).

En Voces de Malvinas no hacemos casting de veteranos, no entrevistamos solo a los amigos o afines, sino que nos proponemos registrar los testimonios de todos los que podamos. Convocamos a oficiales, suboficiales y soldados, de las distintas fuerzas, de diversos orígenes sociales y tradiciones políticas. Los escuchamos y estudiamos sus historias y sus propios marcos interpretativos. Todos, sin excepción, se han ido profundamente agradecidos por el respeto y por la preservación de sus testimonios para el futuro. Esto genera un efecto muy fecundo no previsto: la posibilidad de que se escuchen entre ellos también, que encuentren coincidencias, que comprendan a otros con los que han estado distanciados. Además, hacen públicos reconocimientos y otros asuntos pendientes y desencadenan acciones para atenderlos. En las entrevistas de Voces de Malvinas se crea un espacio de confianza, una atmósfera de intimidad, en algunos casos, confesional. Con nosotros evocan recuerdos olvidados, se ríen, lloran, se enojan y se van agradecidos. Varias esposas e hijos nos han comentado que de muchas cosas se enteraron por Voces de Malvinas. Algunos se reencuentran por primera vez, después de la guerra con camaradas y superiores, a partir de la difusión de sus testimonios. Han fallecido varios veteranos entrevistados, cuyos testimonios se encuentran publicados Youtube. Por ahí pasan amigos y familiares a hablarles, saludarlos, dejarle mensajes, intenciones. Y esto es algo que no imaginamos nunca, que el canal de Youtube de Voces de Malvinas, funcione también como espacio de culto a los muertos.

Esto es investigación acción participativa[12]. «El aprendizaje-servicio se amalgama armónicamente con la investigación acción participativa en una relación complementaria tan mutuamente fecunda que parecen hechos el uno para la otra» (Vassallo, 2023a: 78). Al mismo tiempo, la metodología del aprendizaje-servicio permite realizar la cooperación tal como se define en el proyecto institucional de la UNLa. Aprendizaje-servicio se da cuando la universidad deja de medir la calidad académica solo en términos de cantidad de ponencias presentadas en congresos o artículos publicados en revistas científicas y empieza a evaluarla también por el impacto que lo aprendido, lo producido y lo investigado tiene en la vida de la comunidad que la sostiene y por la capacidad de los graduados de poner sus saberes y competencias al servicio de la resolución de los problemas nacionales (Vassallo, 2023a). La comunidad de aprendizaje y la participación intensa que se produce en este tipo de prácticas, esta experiencia en la que estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, graduados se ocupan periódicamente de la escucha atenta y el registro de los testimonios de diferentes veteranos de guerra, realizan el ejercicio sistemático de comprender las historias a partir de las matrices interpretativas de cada entrevistado, resignifica la propia pertenencia a la comunidad nacional, el ser argentinos, la unidad en la diversidad, amplía el potencial formador y transformador de la universidad pública. Es, por un lado, un aporte a la reparación de años de indiferencia, aislamiento y humillación y, por el otro, un camino fundamental para el abordaje del conflicto bélico de 1982 en su complejidad y para la defensa actual de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Los testimonios de los combatientes son historias que generan identificaciones, empatía, rechazos, piedad, afecto, respeto, lástima, misericordia, vergüenza, admiración, indignación, orgullo, afirman valores y promueven acciones. Dan cuenta de lo que los combatientes hicieron, lo que significó y significa para ellos, lo que hubieran querido hacer y lo que debieran haber hecho. Son historias que hablan de la Argentina y los argentinos, sus potencialidades y miserias, sus fortalezas y debilidades, de lo que los argentinos fuimos, somos y lo que podemos ser. Y esto tiene una gran relevancia política porque la memoria no es sólo conmemorativa, sino también prospectiva: se proyecta hacia el porvenir. Son modos de hacer presente el pasado, de actualizarlo, de darle sentido en función de las necesidades actuales y de un futuro deseado (Vassallo, 2024).

Hemos hecho mucho; pero queda mucho más aún por hacer, con prisa y sin pausa. Tenemos que llegar a registrar los testimonios de la mayor cantidad posible de veteranos. Esto es viable con trabajo colaborativo de verdad. Cuantos más seamos y más organizados estemos, mucho mejor. En esta red por las memorias de los combatientes, cada equipo tiene su singularidad y aporta sus saberes y competencias específicas a la tarea común. En diciembre de 2024, con el equipo de la UNA y Senado TV, entrevistamos al VGM Oscar Guillermo Vázquez (Teniente de Corbeta, Segundo Comandante del ARA Monsunen, Armada Argentina). Explicó con mucha claridad el concepto de espíritu de buque (desarrollado también por Alejandra Barrutia en Guber, 2022: 70). Este concepto expresa un ideal, la utopía que tracciona nuestro trabajo en común. El espíritu de buque consiste, básicamente en un estado de cooperación e integración total donde el resultado es lo más importante porque la supervivencia, el cumplimiento de la misión y el éxito, sólo pueden alcanzarse de ese modo. De esto se trata, nada más ni nada menos.

Los interesados en participar de Voces de Malvinas pueden escribir a vocesdemalvinasarchivo@gmail.com Esta obra colectiva por la memoria y la soberanía recién comienza.

*La versión original de este artículo fue publicada el 20 de junio del 2025 en la Revista Perspectivas Metodológicas. Vassallo, M. S.(2025). Voces de Malvinas: aprendizaje-servicio por la memoria y la soberanía. Perspectivas Metodológicas, 25(29). DOI: https://doi.org/10.18294/pm.2025.5628.

**María Sofía Vassallo es Doctora en Ciencias Sociales y Magister en Análisis del Discurso. Conduce el proyecto Voces de Malvinas. Archivo de las memorias de los combatientes, radicado en el Observatorio Malvinas, dependiente de la Universidad Nacional de Lanús. Está a cargo del Departamento Atlántico Sur, Antártida y Malvinas de la Universidad de la Defensa Nacional. Coordina Voces de Malvinas en la UNA. El arte y la guerra de la Universidad Nacional de las Artes y dirige la serie de microprogramas documentales Voces de Malvinas en el Canal Encuentro.

[1] El 2 de abril de 1982 se produce la recuperación de las islas Malvinas (territorio usurpado por una potencia extranjera, sobre el cual la Argentina reclama el ejercicio pleno de su soberanía, desde sus orígenes), llevada adelante por un gobierno ilegítimo, de facto. Una dictadura sumisa al poder mundial encara la recuperación territorial que constituye un acto de insubordinación nacional, una experiencia de convergencia e integración (de clases sociales, procedencias geográficas, tradiciones políticas) frente al adversario histórico de la Argentina, Gran Bretaña, por una reivindicación legítima (Vassallo, 2022).

[2] Convocatoria Amílcar Herrera 2021 y 2023, Secretaría de Investigación y Posgrado, Universidad Nacional de Lanús. https://www.unla.edu.ar/proyectos-de-i-d/departamento-de-planificacion-y-politicas-publicas/voces-de-malvinas-archivo-de-las-memorias-de-los-las-combatientes

[3] Participan de Voces de Malvinas: 7 Universidades Nacionales del Área Metropolitana (Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata, General Sarmiento), la Universidad de la Defensa Nacional y la Universidad Nacional de las Artes junto a Senado TV, el Centro de Estudios Etnográficos, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de la Rioja, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional del Comahue (Centro Universitario Regional Zona Atlántica), Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Veteranos y el Municipio de Almirante Brown, el Centro de Veteranos de Lanús y su organización de hijos, Herederos de la causa, el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas de Santa Fé, la cooperativa Radio Gráfica, dos escuelas secundarias: el Instituto Nuestra Señora del Rosario, de Bialet Masse, Córdoba y la Escuela República Oriental del Uruguay de Concordia, Entre Ríos y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires.

[4] Viajamos a las islas junto a Rosana Guber y su equipo en el marco del proyecto PICTO Malvinas 2021: El rostro y la savia de la guerra de Malvinas. Organización social y política comparada del mando y la logística en dos combates terrestres, 11-14 de junio, 1982. Hicimos trabajo de campo en los Montes Longdon y Tumbledown y el valle del Moody y recorrimos Puerto Argentino, San Carlos, Darwin y Pradera del Ganso y otros campos de batalla. Entrevistamos in situ a los tres veteranos que integran el equipo de Guber, cuyos testimonios ya habíamos registrado, en Buenos Aires, para Voces de Malvinas: Héctor Tessey (codirector de El rostro y la savia de la guerra), Teniente Primero, Jefe de la Batería C del Grupo de Artillería 3; Gustavo Pedemonte, Cabo, Jefe de un Grupo de la 2da Sección de la Compañía B del Regimiento de Infantería 7; y Raúl Castañeda, Teniente, Jefe de la 1ra Sección de la Compañía C del Regimiento de Infantería 7. Como resultado del proyecto Malvinas: los campos de batalla y las voces de los protagonistas planeamos una serie documental sobre el combate de Monte Longdon.

[5] Así nombra Julio Cardoso a la extendida interpretación de la guerra, repetida hasta el cansancio, de que «el país fue arrastrado por la locura de un general borracho a una guerra absurda y criminal con el solo fin de perpetuarse en el poder». Desde esta perspectiva, no son relevantes los intereses concretos de los actores internacionales ni las estrategias que despliegan, desde los orígenes de la Argentina, por el control del Atlántico Sur y sus recursos ni tampoco las acciones llevadas a cabo por los argentinos para defender los derechos nacionales. La figura privilegiada aquí es la del inocente inmolado por el dictador, los «chicos de la guerra», una generación de «antihéroes» empujada al matadero o al suicidio, degradada, aislada y resentida, víctimas a quienes no les queda más relatar, una y otra vez, sus padecimientos personales (2013: 199). La victimización de los combatientes en la guerra de Malvinas, como señala Rosana Guber, los despoja de protagonismo y los deja en la minoría de edad (2001: 166). Aparecen configurados como objetos de la acción de otros, desprovistos de voluntad y decisión propia y se desplaza la identificación del enemigo, del usurpador inglés a los militares argentinos, operación que requiere la simultánea invisibilización de los crímenes británicos.

[6] El proceso que se propone desactivar las pasiones, pensamientos y acciones en torno a la causa Malvinas (Cardoso, 2013), despojar la guerra de su dimensión heroica y patriótica para neutralizarla como factor de movilización popular en la lucha anticolonial (Cangiano, 2012: 18).

[7] Proyecto de investigación Voces de Malvinas en la UNA. El arte y la guerra (34/0791, PIACyT 2023-2025), radicado en el Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica, Universidad Nacional de las Artes. https://iieac.criticadeartes.una.edu.ar/voces-de-malvinas-en-la-una-el-arte-y-la-guerra/

[8] El dar y repartir reproduce las asimetrías, las relaciones de beneficencia y clientelismo. El asistencialismo es una perversión de la genuina promoción integral porque instituye la dominación entre un «benefactor» poderoso y un «beneficiario» desposeído, lo que obstaculiza e impide la emancipación real.

[9] Una red es un modo de organización para la articulación e intercambio entre instituciones que deciden compartir esfuerzos, experiencias y conocimientos para objetivos comunes. Las redes son estructuras flexibles, capaces de adaptarse a situaciones cambiantes e incorporar fácilmente a nuevos miembros. Los proyectos de aprendizaje-servicio participan de redes y propician su creación, crecimiento y multiplicación. Por su carácter abierto y federal el proyecto Voces de Malvinas es constitutivamente una red de equipos que se fortalece y se multiplica.

[10] https://www.youtube.com/@vocesdemalvinas/shorts

[11] https://youtu.be/XibL9u6Cm58?list=PLZ6TIj4tHEIt_9HMHT3wvtxWOn352CQ6C

[12] Ezequiel Ander-Egg la define a partir de la caracterización de los tres términos que constituyen la denominación:

• en tanto investigación, se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica;

• en cuanto acción, significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la acción, siendo ella a su vez fuente de conocimiento; y

• por ser participación, es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores –equipo técnico o agentes externos–, como las mismas personas destinatarias del programa, quienes ya no son consideradas como simples objetos de investigación, sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que están implicados.

En síntesis, la Investigación-Acción-Participativa supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de acción (2003: 4-5).

Kurt Lewin –psicólogo considerado el fundador de la investigación acción– propone «no investigar sin acción y no actuar sin investigación» (citado en Ander-Egg, 2003: 7).

Bibliografía

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la Investigación-Acción-Participativa. Lumen.

Campo Cano, L. (2014). Aprendizaje servicio y educación superior. Una rúbrica para evaluar la calidad de proyectos [Tesis doctoral dirigida por Miquel Martínez Martín, Programa de Doctorado «Educación y Sociedad», Universidad de Barcelona]. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57565/2/01.LCC_TESIS.pdf

Cangiano, F. (2012). Desmalvinización, la derrota Argentina por otros medios. Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 80, abril.

Cardoso, J. (2013). Primer congreso latinoamericano. Malvinas, una causa de la patria grande. UNLa. http://www.unla.edu.ar/documentos/observatorios/malvinas/1er_congreso.pdf

Cardoso, J. et al. (2018). La gráfica del pueblo. Memorias de la causa Malvinas en el paisaje urbano. [Informe de investigación]. http://memoriamalvinera.unla.edu.ar/pdf/graficas-del-pueblo-informe-de-investigacion-diciembre-2017.pdf

Furco, A. (2003). Rúbrica de Autoevaluación para la Institucionalización del Aprendizaje Servicio en la Educación Superior. Universidad de California, Centro de Investigación y Desarrollo del Aprendizaje Servicio.

Furco, A. (2005). Impacto de los proyectos de aprendizaje servicio. Programa Nacional Educación Solidaria. En UPE, MECyT, Aprendizaje y servicio solidario en la Educación Superior y en los sistemas educativos latinoamericanos. Actas del séptimo Seminario Internacional «Aprendizaje y Servicio Solidario», pp. 19-26.

Giorgetti, D. A. (comp.) (2007). Educar en la ciudadanía. El aporte del aprendizaje-servicio. CLAYSS.

Guber, R. (2001). ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Fondo de Cultura Económica.

Guber, R. (2021). Malvinas. ¿«Gesta» o «aventura absurda»? Dos lecturas que conviene dejar atrás. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/ideas/malvinas-gestao-aventura-absurda-dos-lecturas-que-conviene-dejar-atras-nid12062021/

Guber, R. (2022), Mar de guerra. Estudios sobre experiencias de soberanía en la guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur 1982. SB.

Natalizio, J. F. y Vassallo, M. S. (2024). 14 de junio de 1982: Cómo vivieron el cese del fuego combatientes del Ejército Argentino. Malvinas En Cuestión, (3), 021. https://revistas.unlp.edu.ar/malvinas/article/view/15082/16303

Tapia, M. N. (2006). Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles. Ciudad Nueva.

Tapia, M. N., Aman, H., Montes, R., Tapia, M. R. y Yaber, L. (2013). Manual para estudiantes y docentes solidarios. Natura y CLAYSS. http://www.clayss.org/04_publicaciones/Natura2013.pdf

Vassallo, M. S. (2019). Malvinas: el origen británico del modelo de las víctimas y el «punto de vista del loco». Ponencia en la II Jornada de la Cuestión Malvinas, La Plata, Equipo de Investigación sobre la cuestión Malvinas, UNLP, 28 de noviembre. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/119299/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vassallo, M. S. (2021). La voluntad popular, el 17 de octubre y la guerra de Malvinas. La desperonización y la desmalvinización. En Anuario CEHCA 2020, Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina «Dr. Sergio Díaz de Brito», Universidad Nacional de Rosario, pp. 52-61.

Vassallo, M. S. (2022). Malvinas: voces de la plaza. Los discursos de Galtieri y los pronunciamientos de los manifestantes en las movilizaciones masivas a la Plaza de Mayo el 2 y el 10 de abril de 1982. Aletheia, Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 24. https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/alee123

Vassallo, M. S. (2023a) (Coord). Formación artística y compromiso social. Aprendizaje- servicio en artes en la universidad. Crítica de Artes UNA y Prometeo.

Vassallo, M. S. (2023b) (Coord). Voces de Malvinas cuarenta años después. Actas del congreso realizado en la Universidad Nacional de Lanús, 30 y 31 de marzo de 2022, UNLa, EdUNLa.

Vassallo, M. S. (2024). Vivir para contarlo. El género testimonial. Las voces de los combatientes argentinos de 1982. Revista Defensa Nacional, Número 10, Universidad de la Defensa Nacional. https://www.undef.edu.ar/libros/wp-content/uploads/2024/12/15.-VASSALLO-Vivir-para-contarlo.pdf

Voces de Malvinas (6 de mayo de 2022). Jorge Antonio Manresa Teniente, Primero, Regimiento de Infantería Mecanizado 12 «General Arenales», Mercedes, Corrientes. Jefe de la Compañía A, Ejército Argentino. [Archivo de Video]. Youtube. https://youtu.be/u_gezo87BKo

Voces de Malvinas (21 de octubre de 2024). Oscar Guillermo Vázquez, Teniente de Corbeta, Segundo Comandante del ARA Monsunen, Armada Argentina. [Archivo de Video]. Youtube. https://youtu.be/rvBk4b5047U