Los pensadores nacionales han sido hombres y mujeres que, por sostener una tradición de pensamiento en oposición a la cultura dominante, debieron enfrentarse al silenciamiento de sus obras por parte de los grandes medios de comunicación. El Estado no los reconoció a través de la nomenclatura (nombres de calles y pueblos) ni de las efemérides y sus ideas estuvieron ausentes tanto en la educación primaria y media, como en las aulas de las universidades.

El caso de José Hernández, al menos en una primera apreciación, parecería no ajustarse a lo anteriormente dicho. Abundan las calles que llevan su nombre; en la Argentina los 10 de noviembre se conmemora el Día de la Tradición en recordación de su natalicio; y su poema Martín Fierro, desde hace décadas, constituye una pieza literaria de lectura obligatoria en los colegios.

¿Acaso José Hernández no integra la corriente del pensamiento nacional? ¿Es el autor del gran poema nacional un exponente de la cultura oficial? A continuación, ensayaremos algunas respuestas tentativas a los interrogantes compartidos.

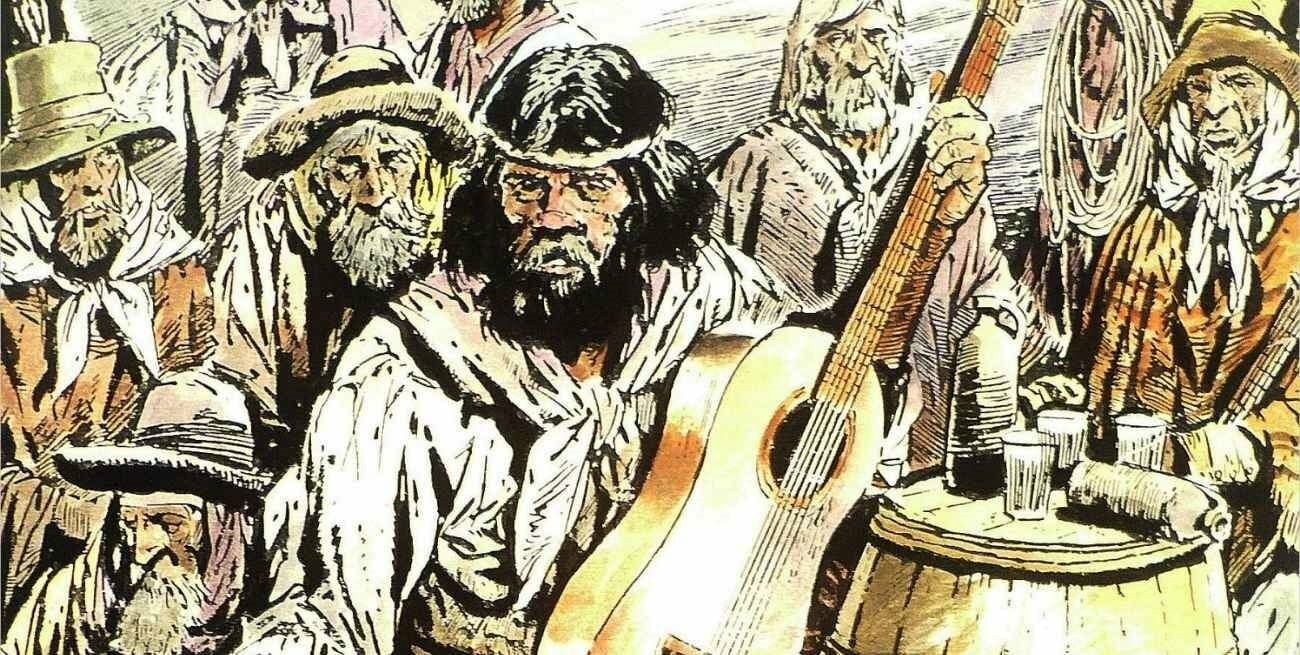

En la Argentina de las últimas décadas del siglo XIX, las luchas sociales del gauchaje que supo exponer Hernández en el Martín Fierro, han sido acalladas por medio de los fusiles remington. Al mismo tiempo, se ha convertido en programa de gobierno el lema elaborado por Juan Bautista Alberdi, quien sugería que en la Argentina “gobernar es poblar”, es decir, sustituir a la población criolla (gauchos, originarios y afrodescendientes) por inmigrantes europeos portadores de hábitos industriales. Lo anterior, en palabras de Domingo Faustino Sarmiento, era equivalente a “civilizar”, hundiendo en las brumas del pasado a la “barbarie” americana.

No obstante, los incesantes barcos que cruzaban las inmensidades del Atlántico arrojaron a estas playas miles de inmigrantes europeos pobres, oriundos de Italia, España, Polonia, etc. Los anhelados ingleses y franceses eligieron otros destinos, y una “nueva barbarie” –la “barbarie” del inmigrante anarquista– es observada con estupor por el régimen oligárquico gobernante.[1]

Frente a esta realidad, dicho régimen exhuma del pasado a la figura del gaucho y a la obra literaria que condensa sus valores (el Martín Fierro), elevándolos como símbolo de la “argentinidad”, en oposición a los nuevos “bárbaros” y sus doctrinas de revolución social.

Para esta canonización oficial del Martín Fierro fue preciso desvincular la obra de las luchas sociales que constituyen el sustento más profundo del poema y, al mismo tiempo, mantener en el olvido la permanente militancia de José Hernández en las filas del Partido Federal. Por todo lo dicho, José Hernández ha merecido una suerte similar a la de los demás pensadores nacionales ya que, si bien no pudo ser silenciado íntegramente, el contenido de su poema ha sido tergiversado y reducido a una mera obra literaria, sin relación con las pugnas político-sociales de su tiempo.

Vida de José Hernández

José Hernández nació un 10 de noviembre de 1834. Por entonces, en la Argentina aún se encontraba latente la tensión entre federales y unitarios. Como bien explicaba el historiador José María Rosa, este enfrentamiento atravesó gran parte de nuestra historia, desde sus comienzos.

“Dos Argentinas que no podían comprenderse, que necesariamente tuvieron que ser antagónicas, chocaron desde los comienzos mismos de nuestra historia. Dos concepciones de la argentinidad que naturalmente tendían a excluirse la una de la otra: para unos la patria nacía consubstanciada con el sistema político burgués y el patriotismo consistía en traer la civilización europea, por lo menos en su exterioridad más evidente, su exterioridad política, que era el régimen constitucional, y en su realidad económica que era el sistema capitalista, endeudándonos como colonia económica al imperialismo industrial. Esto era llamado la civilización, y para ello se sacrificaba todo: el espíritu del cual se renegaba, los hombres que se disminuían por bárbaros, la economía, la tierra.

Pero para otros argentinos, para la inmensa mayoría de los argentinos, la patria era algo real y vivo, que no estaba en las formas, ni en las cortes extranjeras ni en las mercaderías foráneas. Era una nacionalidad con sus modalidades propias (como todas las naciones), su manera de sentir y de pensar que le daban individualidad. No estaba en los digestos legales sino en los hombres y las cosas de la tierra. Era el sentimiento de una tradición común y de un común destino y la conciencia de una solidaridad.

Hubo una Argentina formal y una Argentina nacional: aquella se manifestó en la parte principal y sana del vecindario, y ésta en el pueblo todo sin distinción de clases. Unos y otros (unitarios y federales los llamaré por comodidad, aunque a través de más de un siglo usaron y usarían diversos nombres) se consideraron depositarios exclusivos de la argentinidad y se calificaron mutuamente de traidores y de antipatriotas. (…) Hubo la Argentina burguesa y extranjerizante a fuer de civilizada y hubo la Argentina popular y nacionalista, bárbaramente nacionalista” (Rosa, Estudios revisionistas, 2012, p. 28).

José Hernández, nacido en la chacra de Pueyrredón (actual Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires), crece en el seno de una familia de tradición federal, y hondamente compenetrada en la vida de la campaña rural y las costumbres criollas. Hernández no asimila la vida del gauchaje a través de obras literarias sino que forma parte de su cotidianeidad, de su realidad más inmediata.

A poco tiempo de producirse el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros de 1852, la Argentina queda partida en dos. Por un lado, la denominada Confederación Argentina, con capital en Paraná (Entre Ríos) y con el federal Justo José de Urquiza como figura política fuerte. Por el otro, el Estado de Buenos Aires, que busca llevar adelante el camino de su independencia, de la mano de los unitarios Valentín Alsina y Bartolomé Mitre, separado de los “trece ranchos”, tal cual la denominación peyorativa que utilizaban los porteños para calificar al resto de las provincias.

Frente al gobierno unitario, José Hernández abandona Buenos Aires y se traslada a Entre Ríos, militando activamente en las filas del federalismo urquicista. Dicho compromiso, lo llevará a combatir tanto en la batalla de Cepeda (1859) como en la de Pavón (1861), contra las fuerzas porteñas. Vale remarcarlo: Hernández mucho antes de ser poeta es un soldado de la tradición federal.

La mencionada Batalla de Pavón marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Justo José de Urquiza ha entablado un pacto secreto con Bartolomé Mitre, y claudica para estupor e indignación de los suyos, cuando era evidente el triunfo federal en el campo militar. Las consecuencias son evidentes: el poder político ha quedado en manos de Buenos Aires quien elevará a Bartolomé Mitre como presidente de la Nación en 1862.

En lo sucesivo, el presidente Mitre y Domingo F. Sarmiento (gobernador de San Juan) buscarán imponer a sangre y fuego el lema de “civilización y barbarie”, aniquilando toda resistencia del Partido Federal, contando con la connivencia del desertor Urquiza. Se inicia la oscura etapa del exterminio de la denominada “raza criolla”, propiciada por los coroneles uruguayos al servicio de Mitre (Sandes, Irrazábal, Paunero, entre otros).

El primer acto de este drama, fue el exterminio de las montoneras federales acaudilladas por Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza en la provincia de La Rioja. Peñaloza es cercado por los coroneles de Mitre y, pese a rendirse y estar desarmado, es decapitado, exponiéndose su cabeza durante días en la plaza de la aldea de Olta, con el fin de disciplinar a sus partidarios. Corre el año 1863.

El crimen de Peñaloza provocó una profunda indignación dentro de los partidarios de la causa federal. Ante ello, el periodista José Hernández publicó el folleto Vida del Chacho, para denunciar el vil asesinato y sin cuya lectura el Martín Fierro resultaba incomprensible. El mencionado folleto comenzaba así:

“Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generoso y valiente que ha tenido la República Argentina. El partido Federal tiene un nuevo mártir. El partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñaloza ha sido degollado (…) y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento.

El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas” (José Hernández, Vida del Chacho, 1962, p. 12).

El siguiente acto de este drama fue la aniquilación del partido Blanco del Uruguay, aliado de los federales argentinos, por medio de una alianza concertada entre el mitrismo, el partido Colorado uruguayo y el Imperio del Brasil. Devastaron la ciudad de Paysandú y los federales argentinos clamaron por intervenir en defensa de los blancos. Mientras Urquiza respondía con el silencio, Rafael Hernández, hermano de José, luchaba bravamente contra los invasores y fue herido gravemente en combate.

Derrocado el gobierno blanco, la avanzada mitrista y brasileña tenía un último objetivo político-militar: devastar al Paraguay, modelo de autosuficiencia económica por fuera del modelo librecambista impulsado por Inglaterra. Entre 1865 y 1870 se produjo la Guerra Guasú, guerra de devastación luego de la cual el Paraguay perdió el 90% de su población masculina, inicia su deuda externa y ve convertirse en ruinas sus portentosos adelantos industriales (ferrocarriles, telégrafos, astilleros, etc). Juan Bautista Alberdi califica como “bárbaros letrados” a los presidentes Mitre y Sarmiento por haber emprendido esa “guerra de bosta” (también son palabras de Alberdi).[2]

En el mismo sentido que Alberdi, Guido y Spano, y Olegario Andrade, desde las páginas del periódico El Río de la Plata José Hernández critica duramente a la infame Triple Alianza.

Es evidente que la política de expansión porteña y del Imperio del Brasil, contó con un colaborador imprescindible: Justo José de Urquiza. El jefe del Partido Federal, domesticado por sus enemigos, ha defeccionado. No es casual que, a poco más de un mes de finalizada la Guerra del Paraguay, con el asesinato del presidente Francisco Solano López, el propio Urquiza será ultimado por sus hombres, que ya no pueden consentir su inacción frente al reguero de crímenes propociados por los antiguos unitarios, ahora llamados liberales.

A partir de ese momento, la política entrerriana se encuentra bajo la conducción de Ricardo López Jordán, caudillo federal, del que José Hernández es un estrecho colaborador ya que se desempeña como su secretario personal.

Bajo la presidencia de Domingo Sarmiento (1868-1874), Entre Ríos es invadida por las fuerzas porteñas, y José Hernández combate nuevamente en las filas del federalismo entrerriano. Derrotados los jordanistas en 1871, por la utilización de los fusiles rémington, Hernández marcha al exilio en Santa Ana do Livramento (Brasil). El sabor amargo del exilio, la derrota política y el incesante exterminio de la “raza criolla” por parte de la oligarquía porteña son el sustento que nutre al Hernández poeta, que ahora empuñará la pluma como ayer supo empuñar las armas. En tanto el gobierno de Sarmiento le pone precio a la cabeza de Hernández y López Jordan, el poeta plasmará en su magna obra el drama del gauchaje rioplatense, en lucha contra los “civilizadores”.

En este contexto, en 1872 y 1879 Hernández publica las dos partes del Martín Fierro, popularmente conocidas como La ida y La Vuelta. Asimismo, se convierte en un firme opositor a la candidatura presidencial de Bartolomé Mitre en 1874 y, en 1880, promueve la nacionalización de la Aduana porteña, uno de los grandes factores que originó décadas de guerras civiles.

Los últimos años de José Hernández lo encuentran como Legislador por el Partido Autonomista Nacional, falleciendo a los 52 años de edad el 26 de octubre de 1886.

Su pensamiento y obra

Abordaremos, a continuación, dos aspectos centrales del pensamiento hernandiano como son su defensa de la Causa Malvinas y las luchas sociales del criollaje reflejados en el poema Martín Fierro.

En cuanto al primer tema, es de destacar que Hernández, en el periódico El Río de la Plata en 1869, publica el escrito Malvinas: cuestión urgente. Hernández es un precursor de la defensa de la Causa Malvinas, que será sostenida luego por destacados pensadores nacionales como Jorge Abelardo Ramos, Raúl Scalabrini Ortiz, Enrique Oliva, entre tantos otros.

Leamos un fragmento de Hernández refiriéndose a Malvinas:

“Los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su territorio, es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no sólo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza de una nueva usurpación”.[3]

Detengámonos, en lo sucesivo, a estudiar someramente el contenido político social del Martín Fierro. José Hernández expone el contraste entre un pasado reciente (para Eduardo Astesano son los tiempos del gobierno de Juan Manuel de Rosas) en que el gaucho vivía y trabajaba en paz, y la realidad actual signada por la persecución de la autoridad (Juez de Paz, Comisario, Partida Policial) que lo ha convertido en un forajido, en caso de que logre escapar al reclutamiento en los batallones o los fortines de frontera al que es enviado para pelear contra el indio.

Las desventuras de Martín Fierro comienzan al negarse a asistir a las votaciones, en un tiempo signado por el fraude y la violencia electoral. A partir de entonces, Fierro se convierte en blanco de la persecusión, es enviado a la frontera y pierde tanto a su mujer como a sus hijos.

Lo recién dicho, se expresa con suma claridad en los siguientes versos del poema:

Él anda siempre juyendo / siempre pobre y perseguido;/ no tiene cueva ni nido,/ como si juera maldito;/ porque el ser gaucho…¡barajo!/ el ser gaucho es un delito.

Él nada gana en la paz / y es el primero en la guerra; / no le perdonan si yerra,/ que no saben perdonar/ porque el gaucho en esta tierra / sólo sirve pa votar.

La realidad que expone Martín Fierro es la del gauchaje rioplatense, a partir de la imposición del proyecto de “civilización y barbarie” de Mitre y Sarmiento. El poema de Hernández es un canto de resistencia frente al exterminio de la población criolla impulsado por la oligarquía porteña. No olvidemos que el propio Hernández es perseguido por federal y el gobierno de Sarmiento ha establecido una recompensa para quien entregue la cabeza del poeta-soldado.

El aniquilamiento del criollaje se refleja de esta manera en el poema:

Le alvertiré que en mi pago / ya no va quedando un criollo;/ se los ha tragao el oyo,/ o juido o muerto en la guerra,/ porque, amigo, en esta tierra / nunca se acaba el embrollo.

Y es necesario aguantar / el rigor de su destino; / el gaucho no es argentino / sino pa hacerlo matar.

Al igual que los batallones y los fortines de frontera, las cárceles y el sistema judicial son instrumentos al servicio de la extinción del gaucho.

Para él son los calabozos, / para él las duras prisiones;/ en su boca no hay razones / aunque la razón le sobre; / que son campanas de palo / las razones de los pobres.

La ley es tela de araña / en mi inorancia lo esplico;/ no la tema el hombre rico,/ nunca la tema el que mande,/ pues la ruempe el bicho grande / y sólo enrieda a los chicos.

En el poema también se aprecia una reivindicación de la cultura popular criolla, calificada de “ignorancia” y “barbarie” por los “letrados”. En este sentido, compartimos lo referido al conocimiento del gaucho en la Pampa, conocimiento que brota de la naturaleza y que le es ajeno a los “puebleros” u hombres de la ciudad:

Aquí no valen dotores / sólo vale la esperencia; / aquí verían su inocencia / esos que todo lo saben,/ porque esto tiene otra llave/ y el gaucho tiene su cencia.

Para concluir, haremos referencia al proyecto hernandiano de resguardo de esa población criolla que estaba próxima a ser aniquilada. Para Hernández resulta imperioso que la tradición federal de defensa de los valores, la cultura y el habitante criollo sea restablecido. He allí el hondo sentido político del poema.

Es el pobre en su orfandá / de la fortuna el desecho / porque naides toma a pecho / el defender a su raza; / debe el gaucho tener casa,/ escuela, iglesia y derechos.

Y dejo correr la bola / que algún día se ha’e parar / tiene el gaucho que aguantar/ hasta que lo trague el oyo / o hasta que venga algún criollo / en esta tierra a mandar.

[1] De acuerdo a la filosofía clásica (Platón y Aristóteles), el concepto de oligarquía remite al “gobierno de pocos”. En la Argentina previa a la Ley Sáenz Peña de 1912, las elecciones se caracterizaban por el fraude, la violencia y el “voto cantado”. Es decir, se evidenciaba una democracia formal carente de base popular real. Véase en la obra de Jauretche “FORJA y la Década Infame” la diferencia entre democracia formal y democracia real.

[2] Si bien Alberdi es el impulsor de la fórmula “gobernar es poblar” (“gobernar es europeizar”, podríamos decir), hacia el final de su vida el letrado tucumano será un férreo opositor a las políticas de los presidentes Mitre y Sarmiento, en especial, a la denominada Guerra del Paraguay.

[3] Una obra de lectura imprescindible para forjar una conciencia nacional en torno a la Causa Malvinas es el manual “Malvinas en la Historia. Una perspectiva sudamericana” editado por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús.

Bibliografía

Hernández, José, Vida del Chacho, Buenos Aires, Coyoacán, 1962.

Jaramillo, Ana (comp.), Payada Gaucha, Remedios de Escalada, Edunla, 2007.

Rosa, José María, Estudios revisionistas, Rosario, Ross, 2012.

«José Hernández y la soberanía sobre las Islas Malvinas» en: Observatorio Malvinas de la UNLa, Malvinas en la Historia. Una perspectiva suramericana, Remedios de Escalada, Edunla, 2011, pp. 136-137.