Resumen

Este artículo pretende explorar el rol de la investigación dentro de las Universidades Nacionales Argentinas como motor para la generación de proyectos innovadores con impacto productivo. A través de la incubación de proyectos de TIF y PPP, se busca articular el conocimiento académico con el sector productivo, promoviendo la transferencia tecnológica, la generación de emprendimientos y el desarrollo de soluciones aplicadas a diversas industrias, además de abrir un espacio de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los proyectos en su camino hacia la materialización y escalabilidad en un contexto desfavorable.

Introducción

Las universidades públicas argentinas se han consolidado en las últimas décadas como centros de producción de conocimiento con fuerte impacto territorial, político y social. Lejos de limitarse a la enseñanza teórica o a la formación profesional, estas instituciones han comenzado a posicionarse como actores clave en la generación de soluciones aplicadas, capaces de dialogar con el entorno productivo, el estado y las comunidades. En este contexto, la incubación de proyectos se presenta como un mecanismo estratégico de transferencia tecnológica, articulado desde la investigación universitaria hacia el entramado productivo nacional.

Uno de los aportes más significativos del modelo desarrollado en la Universidad Nacional de Lanús fue reconocer que los Trabajos Integradores Finales (TIF) y las Prácticas Preprofesionales (PPP) no deben considerarse únicamente como requisitos académicos para obtener un título, sino como verdaderos dispositivos de innovación incubables, con alto potencial de transferencia y escalabilidad.

Este artículo explora el rol que cumple la investigación en las universidades nacionales como motor para la generación de proyectos innovadores con impacto económico, social y tecnológico. Se enfoca particularmente en el caso de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), donde a partir de un proyecto de investigación se desarrolló una propuesta concreta de incubadora universitaria aplicada a TIF y PPP, incorporando metodologías de gestión del diseño y economía del conocimiento.

Investigación universitaria y transferencia de conocimiento

Las universidades nacionales no sólo producen conocimiento, sino que además se encuentran en una posición privilegiada para traducir ese saber en acciones concretas, especialmente en contextos locales. La investigación aplicada, entendida como aquella que parte de un problema del entorno y retorna con soluciones contextualizadas, se convierte en una herramienta fundamental para la innovación productiva.

En este sentido, los proyectos de investigación que abordan la vinculación entre diseño, tecnología y gestión del conocimiento están generando nuevas herramientas y metodologías que permiten transformar las capacidades académicas en soluciones reales. Este enfoque excede la noción clásica de transferencia tecnológica basada exclusivamente en patentes o desarrollos científicos de laboratorio: se trata de poner en valor procesos proyectuales, dispositivos de gestión, modelos de incubación y soluciones organizacionales, muchas veces nacidas en carreras como Diseño Industrial, Comunicación Visual o Arquitectura.

Del aula al territorio: TIF y PPP como insumos incubables

Uno de los aportes más significativos del proyecto desarrollado en el Laboratorio de Diseño(LAD) articulando con la Licenciatura de Diseño Industrial UNLa, fue reconocer que los TIF y las PPP no deben ser vistos únicamente como instrumentos de evaluación académica, sino como verdaderos semilleros de innovación.

En muchos casos, estos trabajos:

- abordan problemáticas del entorno local,

- desarrollan soluciones tecnológicamente factibles,

- incorporan criterios de sostenibilidad e inclusión,

- y proponen modelos de intervención con valor estratégico para el entramado productivo.

Sin embargo, estos proyectos suelen quedar truncos una vez finalizada la cursada. La falta de dispositivos institucionales que permitan su continuidad, validación y crecimiento es uno de los principales obstáculos para la transferencia real del conocimiento proyectual.

La propuesta de incubación universitaria desarrollada en la UNLa surge como respuesta a esta brecha, poniendo en el centro al TIF y la PPP como formatos incubables, con acompañamiento técnico, metodológico, institucional y pedagógico.

Tanto el TIF como la PPP representan oportunidades concretas para articular la formación con el territorio, y para convertir el proceso formativo en una intervención proyectual real. A diferencia de los emprendimientos tradicionales, estos proyectos nacen con una fuerte carga investigativa, una mirada contextualizada, y un enfoque comprometido con las problemáticas sociales, culturales o productivas del entorno. Lejos de centrarse exclusivamente en la rentabilidad, ponen en juego otras formas de valor: accesibilidad, inclusión, sustentabilidad, identidad, mejora de la calidad de vida, entre otros.

En el caso del TIF, se trata de proyectos que integran conocimientos adquiridos durante toda la carrera, incluyendo diagnósticos técnicos, desarrollo de productos o servicios, análisis de usuarios y propuestas de implementación. Muchos de ellos incluyen, también, validación con actores reales, relevamiento territorial y reflexión crítica. Sin embargo, en el marco tradicional, una vez defendidos, estos proyectos suelen archivarse o quedar inconclusos. La propuesta de incubación los toma como punto de partida, brindándoles continuidad, acompañamiento, formación complementaria y vinculación con actores externos.

Las PPP, por su parte, permiten poner en práctica estos saberes en contextos reales. Cuando estas prácticas se vinculan a problemáticas institucionales o territoriales, pueden derivar en soluciones concretas: diseño de equipamiento, señalética accesible, estudios de diseño u oficinas técnicas virtuales, desarrollo de servicios, estrategias comunicacionales o propuestas de mejora para espacios comunitarios. Además, las PPP personales permiten que estudiantes trabajen sobre intereses propios, explorando ideas que, con el marco adecuado, pueden convertirse en proyectos de base productiva o social.

En ambos casos, la incubación universitaria opera como un puente entre la potencia proyectual del aula y las necesidades concretas del territorio. De este modo, se reconoce a los TIF y PPP como formatos incubables, y a las universidades como espacios legítimos de generación de innovación aplicada, con capacidad de impactar en el desarrollo local, nacional y regional.

El proyecto de investigación como motor institucional

El proyecto titulado Gestión del Diseño: Herramientas metodológicas y de ciencia de datos aplicadas para la gestión del conocimiento fue el marco desde el cual se comenzó a construir la incubadora. En sus distintas etapas (2023–2025), el equipo de investigación se propuso:

- Tipificar los aspectos técnicos de la gestión del diseño en el marco de la economía del conocimiento.

- Generar herramientas específicas para la evaluación de la incubabilidad de proyectos.

- Formular modelos alternativos de incubación para contextos académicos.

- Testear estas herramientas en cátedras reales (TIF y PPP) con estudiantes y egresados.

A partir de este proceso, se produjeron materiales estratégicos:

- Un Manual de Incubación UNLa con modelos, criterios y procedimientos.

- Un Libro de Modelo de Incubación de TIF y PPP UNLa, como una guía metodológica para invitar a otras instituciones a producir sus propios modelos de Incubadoras Universitarias.

- Un catálogo de TIFs y PPPs incubables.

- Un conjunto de herramientas metodológicas de diagnóstico y acompañamiento.

- Una plataforma web abierta para la gestión, visualización y documentación de los proyectos incubados.

Esta experiencia demuestra que la incubadora fue un resultado directo de la actividad investigativa, y no de una decisión administrativa aislada. Lo cual refuerza la hipótesis central del artículo: la investigación universitaria es una plataforma fértil para diseñar mecanismos de innovación productiva aplicada.

Metodologías desarrolladas y modelos de incubación

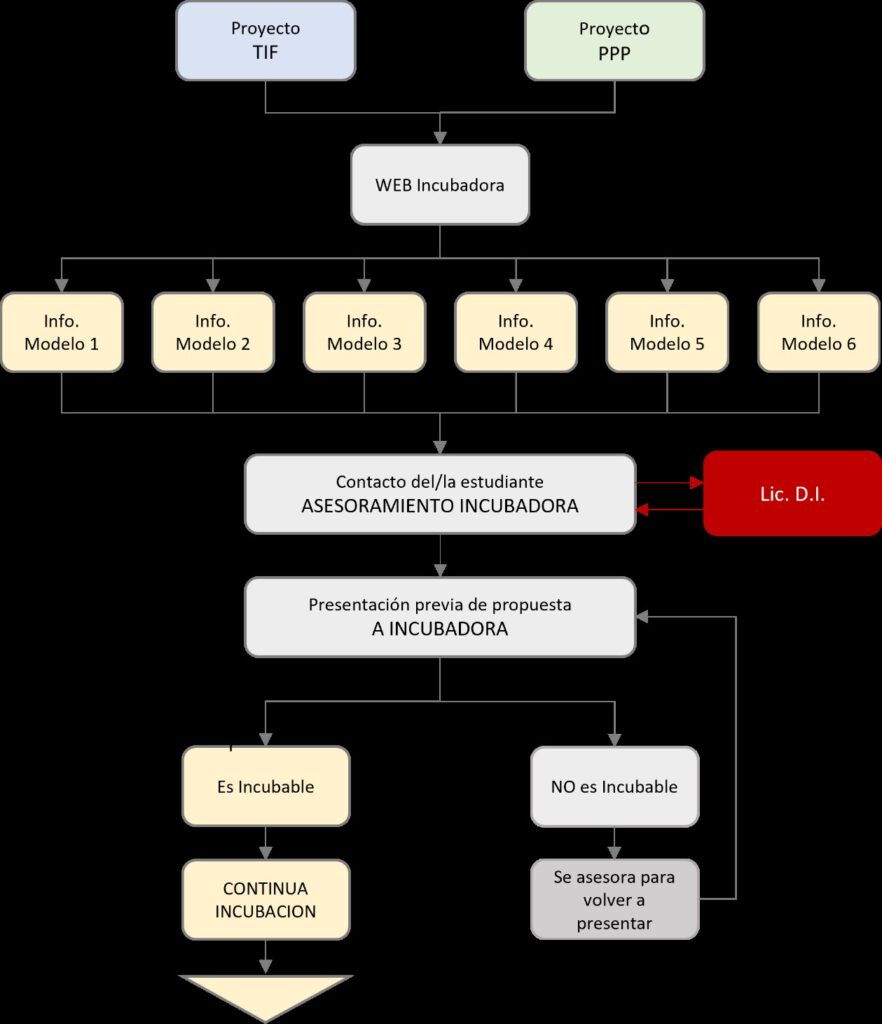

Una de las principales fortalezas del proyecto desarrollado en la UNLa fue la elaboración de una metodología de incubación adaptada al entorno universitario, que responde a las particularidades de los proyectos surgidos en contextos formativos. A diferencia de las incubadoras tradicionales, centradas en emprendimientos consolidados y con fines predominantemente comerciales, esta propuesta reconoce la especificidad de los Trabajos Finales y las Prácticas Preprofesionales como espacios de exploración, prototipado y transferencia de saberes. Por ello, se diseñó una metodología flexible y situada, basada en cinco etapas: postulación, diagnóstico, preincubación, incubación y seguimiento.

Durante la etapa de diagnóstico, se utilizan herramientas como formularios de autoevaluación, entrevistas exploratorias y matrices de impacto para evaluar el grado de incubabilidad de cada proyecto. En función de este análisis, se define el modelo de incubación más pertinente entre seis opciones desarrolladas por el equipo: modelo concurso, convocatoria, llave en mano, código abierto, empresa/emprendimiento y modelo lanzamiento. Cada uno de estos modelos responde a un tipo de proyección diferente, desde la implementación directa en instituciones públicas hasta la creación de productos con licencia libre o la conformación de un emprendimiento de base proyectual.

Esta metodología, además, incorpora herramientas de diseño estratégico como el Canvas adaptado a TIF y PPP, tableros de seguimiento, análisis de actores clave y fichas técnicas de desarrollo. El acompañamiento se estructura mediante tutorías y mentorías específicas, integrando saberes proyectuales, comunicacionales, tecnológicos, financieros y sociales. Las capacitaciones se organizan por nodos temáticos (e-commerce, sostenibilidad, planificación, prototipado, storytelling), permitiendo que cada equipo trace su propio recorrido de incubación según sus tiempos, intereses y objetivos.

El enfoque metodológico prioriza la formación situada, colaborativa y progresiva, entendiendo que incubar no es escalar rápidamente, sino sostener procesos con sentido. Este modelo no busca imponer una lógica empresarial, sino reconocer otras formas de innovación, muchas veces invisibilizadas, que surgen del trabajo comprometido de estudiantes y docentes en diálogo con el territorio. Su potencial reside justamente en su adaptabilidad, en su bajo costo de implementación, y en su coherencia con los principios de la universidad pública: inclusión, pertinencia, autonomía y transformación social.

Uno de los principales aportes del proyecto fue el desarrollo de seis modelos de incubación, adaptados a distintos perfiles de los proyectos de TIF y PPP:

- Modelo Concurso

- Modelo Convocatoria

- Modelo Proyecto Llave en Mano

- Modelo Código Abierto

- Modelo Empresa o Emprendimiento

- Modelo Lanzamiento

Cada uno cuenta con criterios específicos, procesos metodológicos y tipos de acompañamiento diferenciados. A su vez, el proceso de incubación se organiza en cinco fases secuenciales:

- Postulación

- Selección

- Preincubación

- Incubación

- Seguimiento postincubación

Este modelo flexible y replicable permite adecuarse a las realidades diversas de las universidades nacionales argentinas. No busca imponer una lógica de empresa tradicional, sino construir un espacio de cuidado, reflexión y proyección del conocimiento proyectual.

Aquí podemos observar cómo es la dinámica de postulación, selección, preincubación, incubación y seguimiento:

Resultados obtenidos y casos destacados

Durante el segundo año del proyecto, las herramientas metodológicas fueron aplicadas dentro de la cátedra de PPP de la UNLa, donde se tomaron proyectos reales en distintos estadios de avance y se los sometió a un proceso de incubación adaptado.

Uno de los casos más destacados fue el del estudiante Ignacio Rost, cuyo proyecto incubado dentro de la Incubadora de proyectos de Diseño UNLa en la asignatura de PPP recibió el Primer Premio Joven Emprendedor de la Provincia de Buenos Aires, otorgado por la FEBA y CAME. Este reconocimiento no solo legitima la metodología implementada, sino que también muestra el impacto real que puede tener la articulación entre universidad e innovación productiva.

Además, la publicación del catálogo de incubables y la socialización de los resultados en congresos, encuentros institucionales y redes académicas ha permitido visibilizar y consolidar una comunidad de práctica en torno a la incubación universitaria.

Articulación territorial y escalabilidad

La incubación de proyectos no puede realizarse en el vacío. Para que los proyectos incubados lleguen a buen puerto, es necesario articular con actores del ecosistema:

- Gobiernos locales y provinciales,

- PyMEs y cooperativas,

- organismos de financiamiento y convocatorias públicas,

- redes universitarias de ciencia y tecnología.

Dando nuestros primeros pasos hacia redes externas, en febrero de 2025 logramos articular a través de uno de los proyectos de la incubadora de diseño con un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), para sumar más acciones que nutren a la incubadora de TIF y PPP desde otras disciplinas como el Comercio Internacional. Los encuentros entre docentes investigadores y estudiantes de ambas casas de altos estudios, promovió nuevos horizontes de trabajo y capacitaciones en materia de economía y diseño.

Durante el año 2024, luego de poner a prueba las herramientas de Gestión del Diseño dentro de la Incubadora, pudimos hacer un balance y sacar muchas conclusiones, desafíos y faltantes. En este marco es que se gestó un nuevo proyecto denominado HUB de Incubación de Proyectos de Diseño Industrial, aprobado recientemente, radicado en el LAD y puesto en marcha desde abril de 2025, con el objetivo de escalar la propuesta y crear un espacio físico y digital de innovación, transferencia y desarrollo multidisciplinar.

El HUB proyecta una incubación con foco en la industria 4.0, la circularidad, la economía social, y la colaboración entre disciplinas proyectuales, ampliando las oportunidades para estudiantes, egresados y actores del territorio.

Desafíos y proyecciones

Uno de los desafíos más profundos que enfrenta la incubación universitaria es el de transformar estructuras académicas rígidas en ecosistemas flexibles y colaborativos. Si bien existen experiencias exitosas, como el caso de la UNLa, muchas universidades aún carecen de dispositivos institucionalizados que reconozcan la incubación como parte legítima de la función académica. Esto impide consolidar equipos de trabajo, sostener procesos a largo plazo y garantizar que los saberes construidos puedan proyectarse más allá del aula.

Otro obstáculo importante es el desfase entre los tiempos universitarios y los del sistema productivo. Mientras que los proyectos incubados requieren procesos de maduración y acompañamiento prolongado, los financiamientos y convocatorias externas suelen demandar resultados rápidos y formatos cerrados. Esto tensiona a los equipos y debilita las posibilidades de continuidad. A su vez, la falta de formación transversal en gestión del diseño, planificación estratégica y vinculación tecnológica limita el accionar de docentes y estudiantes, especialmente en carreras con fuerte orientación proyectual pero sin formación en economía del conocimiento.

Finalmente, es imprescindible pensar la incubación universitaria desde una perspectiva federal. La articulación entre universidades, gobiernos locales y redes de producción regional puede generar sinergias virtuosas, pero para ello se necesita voluntad política, financiamiento y reconocimiento institucional. Escalar estas experiencias no significa replicarlas tal cual, sino adaptarlas a las singularidades de cada contexto, fortaleciendo la identidad territorial de cada universidad.

El futuro de la incubación universitaria dependerá de su capacidad de consolidarse como política pública transversal: no como excepción, sino como parte estructural del compromiso que las universidades nacionales asumen con el desarrollo social, productivo y cultural del país.

Si bien la experiencia ha sido positiva, también se identifican desafíos estructurales que atraviesan a muchas universidades públicas:

- La necesidad de institucionalizar estos dispositivos dentro de la estructura académica.

- La dificultad de sostener procesos de largo plazo sin financiamiento continuo.

- La falta de formación específica en gestión y vinculación para docentes de diseño.

- La escasa articulación con el sector productivo en ciertas regiones del país.

Para superar estos obstáculos se propone:

- Promover normativas internas que reconozcan a la incubación como parte de la función extensionista y de transferencia.

- Fortalecer la formación transversal en gestión del diseño y economía del conocimiento.

- Generar redes interuniversitarias de incubación y HUB colaborativos.

- Integrar a egresados/as como tutores, mentores o facilitadores.

Conclusiones

La incubación de proyectos, cuando se gestiona desde dentro de las universidades públicas, no solo promueve el desarrollo de emprendimientos, sino que fortalece la función social de la universidad, democratiza el acceso a la innovación y proyecta el conocimiento hacia donde más se necesita. No solo promueve el desarrollo de emprendimientos o soluciones tecnológicas: además, consolida a la universidad como un actor clave en la innovación productiva con impacto territorial. Permite articular la formación, la investigación y la extensión con demandas reales del entorno, democratizando el acceso a recursos, conocimientos y oportunidades.

El caso de la UNLa demuestra que la investigación puede ser una plataforma concreta para transformar procesos pedagógicos en dispositivos estratégicos. Incubar no es solo emprender: es cuidar, sostener, acompañar y construir comunidad.

Y, sobre todo, es sembrar futuros posibles desde el corazón mismo de la universidad pública.

El caso de la Universidad Nacional de Lanús pone en evidencia que la investigación académica puede ser un disparador directo de dispositivos de transferencia, incluso en áreas como el diseño industrial, muchas veces subestimadas dentro de los esquemas clásicos de innovación tecnológica. Al institucionalizar la incubación de TIF y PPP, se reconoce que el conocimiento generado en las aulas tiene un potencial de implementación concreta, especialmente cuando se lo acompaña con metodologías, redes y herramientas adecuadas.

Además, el modelo desarrollado demuestra que es posible diseñar una incubadora desde valores pedagógicos, sociales y cooperativos, sin replicar acríticamente formatos empresariales tradicionales.

Incubar desde la universidad es, en definitiva, una apuesta por el futuro: un futuro donde la innovación no sea solo un resultado económico, sino también una forma de construir soberanía, equidad y bienestar colectivo desde el conocimiento público. Este es el desafío, pero también el compromiso asumido.

*Estefanía Fondevila Sancet es especialista en Metodología de la Investigación Científica. Trabaja en el Laboratorio de Diseño (LAD) del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús

**Diego Velazco es Diseñador Industrial y coordinador técnico del Laboratorio de Diseño (LAD) del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús.