El artículo propone una reflexión crítica sobre la incorporación del enfoque peligro/riesgo en las políticas y prácticas de gestión alimentaria en Argentina, como herramienta para optimizar procesos y avanzar hacia un paradigma sanitario preventivo. Se presentan modelos metodológicos desarrollados con dicho enfoque, en el marco de investigaciones radicadas en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), aplicables a la categorización de establecimientos, la autorización sanitaria de productos y la formación de auditores bromatológicos como evidencia. Se sostiene que con su aplicación se puede demostrar que el enfoque logra optimizar recursos y fortalecer la salud pública mediante estrategias preventivas, en consonancia con el enfoque de «Una sola salud».

Introducción

El término riesgo se usa en diversos contextos con significados variados, por ejemplo, en economía (riesgo país) o en negocios (riesgo de incumplimiento contractual) (Acosta, Barráez, Pérez y Urbina, 2015) (Talavera Cano, 2016). En el ámbito de la salud, riesgo se refiere a la probabilidad de que un efecto adverso ocurra como resultado de la exposición a un peligro, ya sea físico, químico o biológico. Mientras tanto, el peligro denota la fuente potencial de daño (Barlow et al., 2015).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2024), cada año, se estima que 600 millones de personas —casi 1 de cada 10— se enferman por consumir alimentos contaminados, de los cuales 420 mil pierden la vida. En países de ingresos bajos y medios, estas enfermedades provocan pérdidas de 110 mil millones de dólares anualmente debido a la disminución de productividad y los costos médicos.

Asimismo, la OMS (2024) expresa que los alimentos insalubres que contienen bacterias, parásitos, virus o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, desde enfermedades diarreicas hasta el cáncer. El organismo resalta que también generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que afecta especialmente a los grupos de riesgo, ya sea los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y/o los enfermos. En ese sentido resaltan la importancia de la colaboración entre los gobiernos, los productores y los consumidores para velar, no solo por la calidad de los sistemas alimentarios, sino que también por la inocuidad de los alimentos. Las enfermedades de origen alimentario sobrecargan los sistemas de atención de salud, obstaculizan el desarrollo económico y social y afectan a las economías nacionales, el turismo y el comercio. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida y requiere aplicar el enfoque multisectorial de «Una sola salud».

La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destacan que el análisis de riesgos en inocuidad alimentaria permite estimar los peligros para la salud humana, aplicar medidas adecuadas para su control y comunicar de forma efectiva estos riesgos a las partes interesadas. Asimismo, subrayan que este enfoque proporciona a los organismos reguladores una base sólida de información y evidencia para la toma de decisiones, constituyéndose en una herramienta útil para todas las autoridades que buscan avanzar en la mejora de la inocuidad de los alimentos (OMS y FAO, 2007). Un ejemplo ampliamente difundido de este enfoque peligro/riesgo es el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), que presenta un abordaje preventivo en el control de peligros biológicos, químicos y físicos a través de la anticipación. Esto implica determinar la potencialidad de su presencia en cualquiera de las etapas de transformación, desde la producción primaria hasta el consumo, con base en la identificación de los peligros potenciales para la inocuidad del alimento y las medidas de control correspondientes (Wallace & Mortimore, 2013).

Como se ha señalado, el enfoque peligro/riesgo puede utilizarse para una toma eficaz de decisiones, destacándose en la gestión del control. Al enfrentar un peligro determinado con la probabilidad de ocurrencia (riesgo), se obtiene una perspectiva integral sobre las posibilidades de control que deben evaluarse, tanto a través del control interno como de controles externos u oficiales.

En este marco, los autores del presente articulo forman parte de un equipo del actual Centro de Investigaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CICTA) del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico (DDPyT) de la UNLa, que ha desarrollado una línea de investigación en la que el enfoque peligro/riesgo se aplica en diversos ámbitos. Este enfoque busca la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), el mejor aprovechamiento de los recursos y el fortalecimiento del accionar de los equipos de trabajo, enfocándose en actividades que presenten un mayor riesgo sanitario potencial.

En este contexto, el presente artículo tiene como propósito reflexionar sobre la necesidad de incorporar el enfoque peligro/riesgo en la gestión alimentaria en Argentina, analizando experiencias concretas de aplicación desarrolladas en el ámbito universitario y su impacto en las políticas públicas sanitarias.

Categorización sanitaria de establecimientos para la acción

Uno de los primeros trabajos realizados por el equipo de investigación en la temática fue publicado en la Guía de análisis de peligros y estimación del riesgo para la habilitación, categorización y seguimiento sanitario de establecimientos de alimentos (García, Palopoli, Pilatti y Vigoz, 2015), editada por la editorial UNLa, cuya tapa se observa en la Figura 1. Este trabajo contempló la recopilación de las experiencias desarrolladas por los grupos y organismos de referencia a nivel internacional, para la evaluación y categorización de establecimientos, destacándose los trabajos de la Autoridad Australiana y Neozelandesa de Alimentos (ANZFA) y el modelo utilizado por la FAO en las Directrices para la categorización por riesgo de los alimentos y establecimientos alimentarios aplicables a países de la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (FAO y OMS, 2015). Además de analizar antecedentes técnicos y normativos, en ese trabajo se llevaron a cabo entrevistas con referentes de organismos sanitarios argentinos clave en la formulación del documento. Estas tuvieron como objetivo relevar antecedentes locales y comprender las distintas actividades de control de alimentos relacionadas con la producción, el servicio y el comercio.

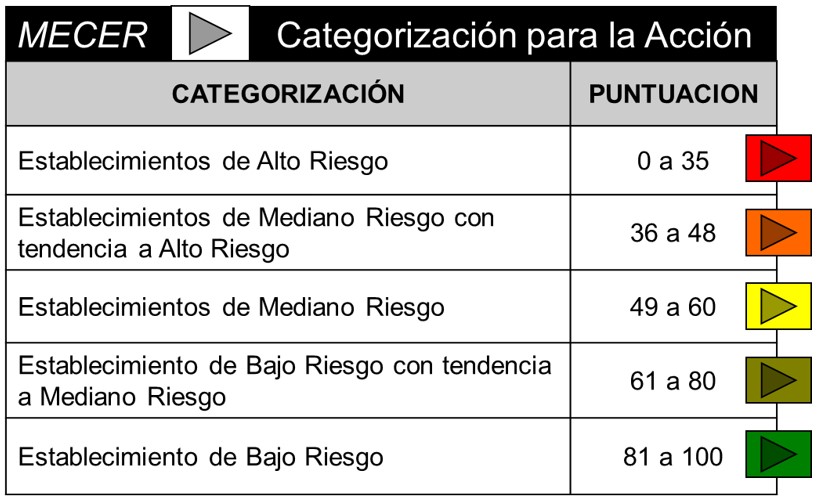

En ese marco, el equipo desarrolló una propuesta metodológica adaptada para el análisis de peligros y la estimación del riesgo sanitario de establecimientos de alimentos, titulada Método de Evaluación y Categorización de Establecimientos basado en el Riesgo (MECER). El método propuesto consta de tres etapas:

- Preevaluación: se basa en cinco pasos sucesivos de evaluación de las materias primas o productos que ingresan al establecimiento.

- Ponderación en función del riesgo: consiste en puntuar diversos aspectos del establecimiento en función de su nivel de riesgo, basándose en la información obtenida durante la etapa de preevaluación.

- Determinación de la categoría sanitaria: según el puntaje final obtenido, se asigna una categoría sanitaria basada en el análisis de peligros y la estimación del riesgo del establecimiento.

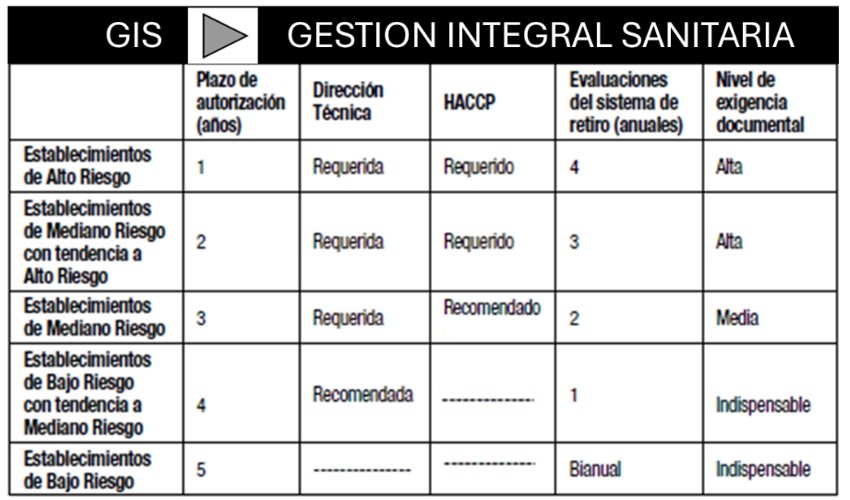

La categorización sanitaria de establecimientos alimentarios, basada en el análisis de peligros y la estimación del riesgo, constituye un punto de partida clave para la adopción de medidas activas. Estas medidas pueden ser aplicadas tanto por los establecimientos como por los organismos sanitarios de control, con el objetivo de garantizar un nivel adecuado de protección de la salud de la población. La implementación de la categorización permite establecer un marco dentro del cual se desarrollen acciones preventivas específicas. En este sentido, el grupo además elaboró una propuesta de Gestión Integral Sanitaria (GIS), cuyo propósito es integrar y alinear diversas acciones sanitarias en defensa y protección de la salud pública. Entre los aspectos considerados en el Código Alimentario Argentino (CAA) se incluyen:

- Las exigencias de documentación.

- Los períodos de validez de las autorizaciones otorgadas.

- El nivel y profundidad de la implementación de sistemas como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

- La necesidad de contar con una Dirección Técnica.

- La recomendación o requisito de implementar HACCP.

- La realización de simulacros de retiro de alimentos del mercado.

Fuente: (García et al., 2015).

En la figura 3, se observa una imagen de la tabla desarrollada donde se detallan los requisitos en cuanto al plazo de autorización, la exigencia de dirección técnica, la implementación de sistemas HACCP, la frecuencia de evaluaciones del sistema de retiro y el nivel de exigencia documental, en el marco del enfoque de Gestión Integral Sanitaria (GIS). Los aspectos señalados para la gestión del control son de carácter recomendatorio y no constituyen las únicas alternativas a considerar. Otras alternativas pueden incluir exigencias de mayor profundidad y periodicidad en la capacitación del personal o en los controles de laboratorio, en función de la categorización de los establecimientos (a mayor riesgo, mayores exigencias). Asimismo, pueden implementarse medidas de estímulo para los establecimientos que destaquen por su desempeño o que hayan demostrado avances significativos en la mejora de sus estándares, ofreciendo mayores garantías a la población. Estas medidas podrían incluir bonificaciones de aranceles, estímulos fiscales, acceso a líneas de crédito específicas o prioridad en la participación en acciones de promoción, como ferias y eventos organizados o auspiciados por las autoridades locales.

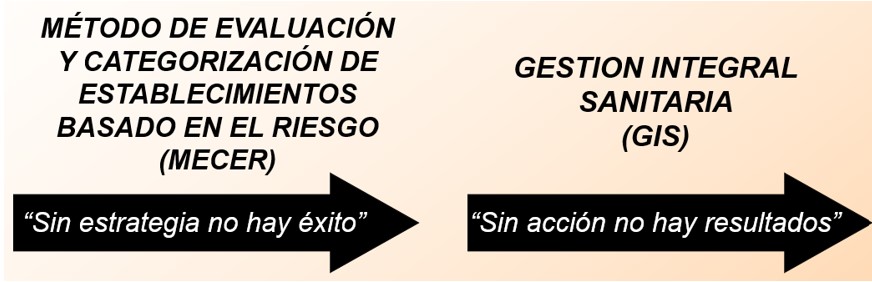

En la Figura 4, se observa como el MECER representa la etapa estratégica y el GIS pone en marcha la acción. Ambos enfoques son complementarios para una gestión sanitaria eficaz. El propósito de este trabajo fue establecer una guía orientada a la protección de la salud de la población mediante la categorización sanitaria de establecimientos alimentarios y su gestión integral sanitaria. Esta propuesta fue diseñada por el equipo con la finalidad de ofrecer una referencia para fortalecer la capacidad de planificación y gestión sanitaria, además de proporcionar a las empresas del sector alimentario una herramienta para su gestión, autoevaluación y para comprender el enfoque peligro/riesgo adoptado internacionalmente en esta área.

Autorización sanitaria de alimentos

A partir del trabajo de categorización sanitaria de establecimientos, surgieron nuevas oportunidades para aplicar el enfoque peligro/riesgo en la gestión del control junto al grupo de trabajo. En Argentina, la producción de alimentos está regulada y requiere una autorización sanitaria para llevarse a cabo. Este procedimiento supone una vinculación positiva de la administración con la normativa jurídica derivada del CAA. Según el Artículo 13 del CAA, «La instalación y funcionamiento de las Fábricas y Comercios de Alimentación serán autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen, depositen, conserven o expendan» (CAA, s.f.). Solo se concede autorización tras una evaluación que considera aspectos legales, técnicos e higiénico-sanitarios (ANMAT y Ministerio de Salud [MSAL], 2015). Actualmente, este proceso se aplica de manera uniforme a todo tipo de establecimientos y productos, sin tener en cuenta las implicancias sanitarias específicas, siguiendo una lógica administrativa sin un criterio claramente sanitario.

En este sentido, y en respuesta a una demanda específica del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires —planteada como un desafío de interés público en el marco de una convocatoria del programa ImpaCT.AR—, el grupo de trabajo diseñó un modelo metodológico para la autorización sanitaria de productos alimenticios, basado en el marco regulatorio vigente y en el enfoque peligro/riesgo. El modelo tuvo como objetivo optimizar el uso de tiempo y recursos, además de fortalecer la gestión del control de alimentos en la provincia de Buenos Aires. El proyecto se centró en obtener un sistema de categorización para que la autoridad de aplicación pueda determinar prioridades de evaluación para su inscripción en el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), con base en el enfoque peligro/riesgo. Para el desarrollo de la propuesta se empleó como base metodológica la categorización de establecimientos alimentarios descripta en la Guía de análisis de peligros y estimación del riesgo para la habilitación, categorización y seguimiento sanitario de establecimientos de alimentos (García et al., 2015); la Resolución 198/2019 del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires y las Directrices para la Autorización Sanitaria de Producto Alimenticio, Acta de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 110 (CONAL, 2019; ANMAT y MSAL, 2015). En las primeras etapas del desarrollo, se realizaron entrevistas con los directivos de la autoridad sanitaria provincial para entender en profundidad las problemáticas existentes y diseñar una modificación orientada al proceso. Durante esta fase, se identificaron los ítems que los solicitantes debían proporcionar en el sistema para solicitar el RNPA en la plataforma de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA).

Fuente: elaboración propia.

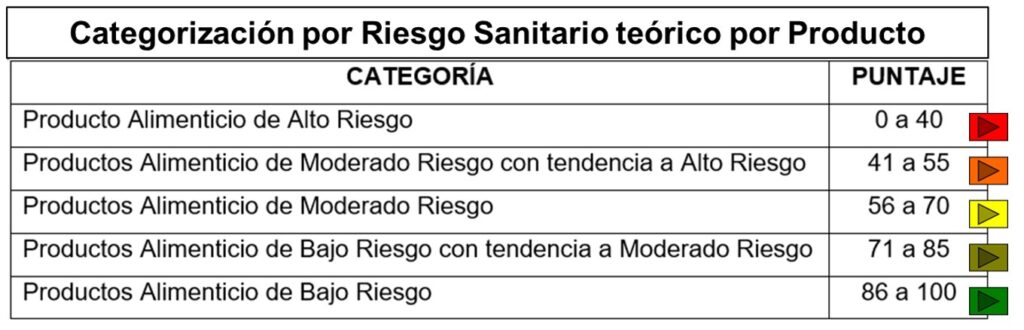

Posteriormente, se seleccionaron los ítems que contenían información referente al impacto potencial en cuanto al peligro/riesgo del alimento a autorizar. Para finalizar, según la información ingresada, se establecieron categorías de «riesgo/prioridad», con resultados cuantitativos (ponderados) para el análisis e inscripción del producto, dando la posibilidad de tomar decisiones de forma rápida y sencilla.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6, se puede observar el sistema de puntuación desarrollado para clasificar los productos en cinco categorías, desde alto riesgo hasta bajo riesgo, en función del puntaje obtenido en la evaluación. Cada rango está representado con un código de color que facilita la identificación visual del nivel de riesgo. En función de la categorización, la autoridad sanitaria puede asignar evaluadores, tiempo de evaluación y requerimientos adicionales, entre otros aspectos, tomando como base el enfoque peligro/riesgo. Esta propuesta fomenta una gestión más eficiente de la autorización sanitaria de productos alimenticios, promoviendo la protección de la salud pública y la optimización de recursos en la gestión del control. La metodología desarrollada actualmente está en manos de la autoridad sanitaria quien la valoró positivamente y comenzó a ponerla a prueba.

Sin auditoría no hay gestión del control

El auditor de alimentos es un actor clave en la gestión de la inocuidad alimentaria, ya que mantiene contacto diario con el sector de la alimentación, el comercio e incluso con el público. La reputación y la integridad del sistema dependen en gran medida de su probidad y preparación (FAO y OMS, 2003). Una capacitación adecuada es esencial para garantizar un sistema eficiente de control de los alimentos. Los auditores deben recibir formación para identificar problemas potenciales relacionados con la inocuidad y la calidad, además de contar con los conocimientos necesarios para verificar establecimientos, recoger muestras y realizar una evaluación global. También deben estar completamente familiarizados con las normativas vigentes y las obligaciones que estas imponen al sector (OPS, 2015; ISO, 2018).

Según la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2015), las listas de verificación son documentos que contienen anotaciones clave para llevar a cabo actividades de auditoría. Estas listas, diseñadas como formularios, cuestionarios o planillas, sirven como herramientas prácticas para guiar al auditor en una secuencia organizada de observaciones durante la auditoría.

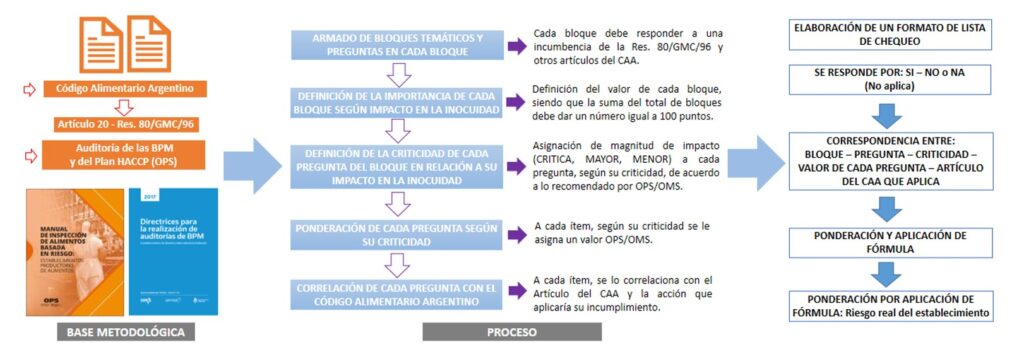

En este marco, el equipo de trabajo presentó un proyecto de investigación con el objetivo de continuar demostrando los beneficios de aplicar el enfoque peligro/riesgo en el diseño e implementación de políticas de control sanitario de los alimentos. Esta nueva propuesta, aún en curso (Proyecto 33A404, AH 2023-UNLa), se centra en la elaboración de listas de verificación sanitarias ponderadas, basadas tanto en el enfoque peligro/riesgo como en la normativa vigente en Argentina. El propósito es desarrollar un insumo técnico y objetivo que contribuya a la formación de auditores bromatológicos calificados y fortalecidos en los criterios de evaluación sanitaria. Para ello, se realizó un relevamiento y análisis comparativo de antecedentes y del marco normativo vigente. La metodología se fundamentó en la Resolución Mercosur 80/96 del Artículo 20 del CAA, el manual de inspección de alimentos basada en riesgos de la OPS, las directrices para auditorías de BPM de ANMAT y el enfoque peligro/riesgo (CAA, s.f.; OPS, 2023; ANMAT y MSAL, 2017).

El desarrollo del trabajo siguió un proceso sistemático:

- Formulación de preguntas iniciales: se estableció un conjunto de preguntas relacionadas con las BPM, en concordancia con las disposiciones del CAA.

- Agrupación en bloques temáticos: las preguntas fueron subdivididas en bloques temáticos.

- Análisis de impacto: cada pregunta se evaluó en función de su impacto potencial en la salud del consumidor, clasificándolas en una escala de tres niveles: Crítica, Mayor o Menor.

- Ponderación de ítems: a cada ítem Crítico, Mayor y Menor se le asignaron valores basados en el Manual de Auditorías OPS/OMS.

Fuente: elaboración propia.

Como resultado, se desarrollaron tres listas de verificación:

- Evaluación documental.

- Evaluación de saneamiento y manejo de plagas.

- Evaluación de las BPM.

Estas listas incorporan un sistema de ponderación basado en el enfoque peligro/riesgo y están alineadas con las disposiciones del CAA. En la siguiente etapa del proyecto, estas listas serán sometidas a pruebas de campo con auditores experimentados y en formación. Este proceso permitirá optimizarlas para garantizar su funcionalidad y aplicabilidad en la práctica. El enfoque propuesto tiene como objetivo posibilitar la formación de auditores bromatológicos calificados, fortaleciendo así la gestión del control llevada a cabo por las autoridades sanitarias.

Conclusiones

La confianza en la inocuidad, la calidad y los beneficios de los alimentos constituye un requisito esencial no solo para la población, sino también para los mercados locales, nacionales e internacionales.

Actualmente, tanto el sector oficial como el privado reconocen que la burocratización administrativa en los procesos de habilitación, autorización y seguimiento sanitario, junto con el carácter reactivo del sistema, representan desafíos significativos. Estas deficiencias tienen un impacto directo e indirecto en la salud pública, los costos operativos, la creación de empleo, y las oportunidades comerciales internas y externas, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas alimentarias. Es imperativo repensar el paradigma administrativo actual y reemplazarlo por un modelo basado en criterios sanitarios sólidos. Este nuevo enfoque debe centrarse en asistir, orientar y clasificar los procesos, eliminando pasos innecesarios y priorizando la gestión del control sanitario.

La adopción del enfoque peligro/riesgo permite priorizar de manera eficiente las intervenciones públicas y privadas, focalizándolas en actividades con mayor riesgo potencial para la salud de la población. Este enfoque no solo facilita la gestión, sino que también refuerza la capacidad de proteger la salud pública mediante estrategias preventivas y proactivas.

Las investigaciones desarrolladas por el grupo hasta el momento han demostrado la utilidad y viabilidad de este cambio de paradigma, dando cuenta de la necesidad urgente de actualizar las lógicas administrativas vigentes. En este proceso, el rol de las universidades nacionales como la UNLa ha sido clave, no solo como generador de conocimiento, sino también como aliado estratégico para brindar herramientas concretas que permitan gestionar de forma eficaz este cambio estructural. De todas formas, no basta con generar métodos que respondan únicamente a problemáticas identificadas, el propósito es fomentar la adopción efectiva de este enfoque como un medio para garantizar que los alimentos consumidos por nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo o estudio, vecinos y por cada uno de nosotros, sean seguros y de calidad. Este compromiso compartido es fundamental para el bienestar colectivo y para sentar las bases de un sistema alimentario confiable y sostenible.

*Walter García es profesor titular e investigador de la Universidad Nacional de Lanús. Director de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria (MAGeSA) de la Universidad ISalud. Cuenta con una amplia experiencia gerencial en el sector alimentario y cargos ejecutivos en la función pública, como, por ejemplo: Coordinador del Instituto Nacional de Alimentos (INAL-ANMAT) y Subsecretario de Calidad Agroalimentaria de la Provincia de Buenos Aires.

**Hugo Daniel Palopoli es profesor e investigador en la cátedra Fiscalización y Educación Alimentaria de la Carrera de Tecnología y Ciencia de los Alimentos y de la Carrera Licenciatura en Nutrición, ambas de la Universidad Nacional de Lanús. Además, es profesor invitado en la Universidad de Rosario, en la Universidad I Salud y en la Universidad Católica de Cuyo, San Luis.

***Gastón Ezequiel Maraulo es profesor adjunto en la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los alimentos UNLa y profesor titular en la Maestría en Gestión de la seguridad alimentaria de la Universidad ISALUD. Coordinador e investigador del centro de investigaciones de Ciencia y tecnología de los alimentos y Director técnico del laboratorio Oscar Varsavsky de la UNLa.

Referencias

Acosta, A., Barráez, D., Pérez, D. y Urbina, M. (2015) Riesgo país, fundamentos macroeconómicos e incertidumbre en economías latinoamericanas. Monetaria, julio-diciembre.

Administración Nacional de Alimentos Medicamentos y Tecnología Médica y Ministerio de Salud. (2017). Directrices para la realización de auditorías de BPM a establecimientos de alimentos elaborados/industrializados. ANMAT: Buenos Aires.

Administración Nacional de Alimentos Medicamentos y Tecnología Médica y Ministerio de Salud. (2015). Directrices para la Autorización Sanitaria de Producto Alimenticio. ANMAT: Buenos Aires.

Barlow, S. M., Boobis, A. R., Bridges, J., Cockburn, A., Dekant, W., Hepburn, P., Houben, G. F., König, J., Nauta, M. J., Schuermans, J., & Bánáti, D. (2015). The role of hazard- and risk-based approaches in ensuring food safety. Trends in Food Science & Technology, 46(2), 176-188. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.10.007.

Código Alimentario Argentino. (s.f.). Capítulo 2: Condiciones generales de Fábricas y comercios de Alimentos. Administración Nacional de Alimentos Medicamentos y Tecnología Médica:Buenos Aires.

CONAL. (2019). Resolución 198 de 2019 [Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires]. Sistema de Gestión Documental Electrónica de Buenos Aires: Buenos Aires

García, W., Palopoli, H., Pilatti, H. y Vigoz, L. (2015). Guía de análisis de peligros y estimación del riesgo para la habilitación, categorización y seguimiento sanitario de establecimientos de alimentos. De la UNLa- Universidad Nacional de Lanús: Remedios de Escalada

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la Salud. (2015). Directrices para la categorización por riesgo de los alimentos y establecimientos alimentarios aplicables a países de la ASEAN.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la Salud. (2003). Manual de inspección de alimentos basada en riesgos.

Organización Internacional de Normalización. (2018). ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Organización Internacional de Normalización: Ginebra.

Organización Mundial de la Salud. (2024). Inocuidad de los alimentos. Extraido de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2007). Análisis de riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos: Guía para las autoridades nacionales de inocuidad de los alimentos. FAO: Roma

Organización Panamericana de la Salud. (2023). Manual de inspección de alimentos basada en riesgo: establecimientos productores de alimentos. OPS: Washington, D.C. https://doi.org/10.37774/9789275326886

Organización Panamericana de la Salud. (2015). Manual de auditorías para sistemas de control de alimentos basada en riesgos. OPS: Washington, D.C.

Talavera Cano, A. (2016). Regulando la Intolerancia ante los Incumplimientos Contractuales. Revista IUS ET VERITAS, 52.

Wallace, C. & Mortimore, S. (2013). HACCP A practical Approach, 3rd Edition. Springer New York; New York. 10.1007/978-1-4614-5028-3.