Transformación social y disciplinamiento estatal (1876-1903)

Entre 1876 y 1903, el Río de la Plata vivió una transformación marcada por la transición del gaucho matrero al peón rural, en un contexto de disciplinamiento estatal y modernización económica. Este período revela las tensiones entre libertad y control, resistencia y adaptación, configurando nuevas identidades en la construcción del Estado moderno.

El proceso de modernización desde finales del siglo XIX hasta principios del XX provocó cambios profundos en la economía, la estructura social y la subjetividad de los individuos, tanto urbanos como rurales. Este período estuvo marcado por la transición de los gauchos, símbolos de libertad y resistencia, a los trabajadores rurales, representantes de un sistema de producción disciplinado y dependiente. Desde una perspectiva histórica y de psicología social, este análisis busca comprender el impacto de este proceso en la construcción de nuevas identidades y de la movilidad social.

La expansión ferroviaria fue una de las transformaciones clave, conectando regiones y estimulando diversos sectores económicos. Sin embargo, este modelo de crecimiento comenzó a decaer con la Gran Depresión de 1873, lo que dio inicio a una crisis económica de largo plazo que redefinió las bases del capitalismo global. Las bases del capitalismo nacional comenzaron a gestarse en un proceso condicionado por la inserción dependiente en el sistema económico internacional. La penetración ferroviaria y los avances tecnológicos, diseñados principalmente para beneficiar a las potencias industriales, contribuyeron al desmantelamiento de estructuras económicas tradicionales y al surgimiento del capitalismo dependiente. Estas dinámicas no solo afectaron la economía, sino que también transformaron profundamente la vida en el Uruguay criollo.

La construcción del Estado Oriental

Dirigida por un grupo de ganaderos, comerciantes e intelectuales influenciados por el enciclopedismo y el liberalismo, la independencia de Uruguay estableció un nuevo orden político y económico que preservó la desigualdad social. La vida de estos trabajadores criollos uruguayos y sus dependientes era extremadamente difícil, caracterizada por largas jornadas laborales y condiciones inestables. Sin embargo, en un entorno rural sin vallas, existía una libertad que proporcionaba cierto grado de autonomía en la vida diaria, aunque fuera limitada. La carne abundante y fácilmente disponible y los proyectos rurales representaban no solo un medio de subsistencia, sino también la esencia de un estilo de vida moldeado por la convivencia con el ganado salvaje.

Con el advenimiento del capitalismo inglés, esta perspectiva cambió dramáticamente. Aunque cercas de alambre de púas rodeaban los campos y restringían la movilidad de los trabajadores rurales, el valor creciente de la tierra y el ganado fomentó la modernización de los ranchos. Estos cambios obligaron a muchos trabajadores y pequeños propietarios a abandonar el campo sin trabajo ni sustento. Se intensificaron las disputas entre grandes y pequeños terratenientes, siendo estos últimos los principales perdedores de este nuevo sistema económico.

Por otro lado, las divisiones políticas del país, tradicionalmente atribuidas a las divisas blanca y roja (Partido Nacional y Partido Colorado) bajo el liderazgo de Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, adquirieron nuevos matices en el contexto de estos cambios económicos. Las tensiones entre los que acompañaban a José Gervasio Artigas en la Batalla de Carpintería se intensificaron, a medida que las divisiones políticas se ajustaban a los nuevos intereses económicos.

Las divisiones políticas en el Río de la Plata —blancos y colorados en Uruguay, unitarios y federales en Argentina— no solo expresaban diferencias ideológicas, sino también profundas identificaciones emocionales. Según el historiador José Pedro Barrán, la lealtad hacia los caudillos trascendía lo político, generando una identidad visceral basada en las divisas partidarias. Este fenómeno puede analizarse desde la psicología social, en términos de identificación colectiva y pertenencia grupal. La adhesión a un caudillo o partido no representaba únicamente una postura política, sino también una construcción de identidad basada en la emoción y la memoria histórica. El Estado uruguayo, en su proceso de consolidación, implementó políticas para transformar al gaucho en un trabajador integrado a la economía formal. A través de leyes como la Ley de Vagos de 1876 y la Ley de Tierras de 1896, se promovió el fin del nomadismo y la incorporación de la población rural a un régimen laboral más estable y controlado. Estas medidas respondían a la necesidad de disciplinar el territorio y fortalecer la presencia estatal en el campo.

Gaucho indómito como símbolo de nostalgia

¿Qué simboliza el gaucho en la construcción de las identidades rurales? Surgido de la mezcla de herencias hispánicas e indígenas, el gaucho representó durante mucho tiempo la autonomía y la rebeldía en los vastos espacios rurales del Río de la Plata. Este sujeto, que trascendió ciertas fronteras, simbolizó un modo de vida vinculado a la libertad, en oposición a los sistemas de control impuestos por las élites centralistas. Su vida en contacto directo con la naturaleza y el campo refuerza esta conexión con la libertad. En este lado del Río Uruguay, la identidad del gaucho no se define únicamente por su relación con el ganado y la tierra, sino también por su mestizaje y su vínculo con los márgenes de la sociedad colonial. En sus orígenes confluyeron españoles, portugueses, indígenas y esclavos africanos. Este crisol dio lugar a una comunidad heterogénea, que encarnaba tanto la mezcla racial como la exclusión social.

La vida de un gaucho era una lucha diaria contra un ambiente hostil y una estructura social que lo rechazaba. Carecía de armas sofisticadas o herramientas modernas, y compensó estas deficiencias con la creatividad y la resiliencia que moldearon su carácter. Su existencia transcurría en una constante tensión con el orden establecido, otorgándole una dimensión anárquica que lo convirtió en un símbolo de resistencia. Fue simultáneamente admirado y despreciado. Para algunos, representaba la esencia de la libertad y el coraje; para otros, era un ser bárbaro e incivilizado, ajeno a los valores de la sociedad organizada. Esta dualidad refleja no solo la percepción colonial, sino también una lucha interna por definir la identidad nacional.

En el Martín Fierro de José Hernández, el gaucho es retratado como un ícono romántico y trágico, cuya vida parece inexorablemente ligada a la resistencia frente a las fuerzas del poder estatal. Esta representación literaria no solo exaltó su movilidad y autoafirmación, sino que también lo inmortalizó como el guardián de una identidad cultural amenazada por los cambios económicos y sociales.

El proceso de modernización rural marcó un punto de inflexión en la vida del gaucho. La introducción del alambrado, tecnología que restringió el acceso libre a la tierra, se convirtió en un símbolo de control estatal y privado sobre los espacios que antes eran dominio del gaucho (Barran & Nahum, 1979). Este avance tecnológico, más allá de su función económica, adquirió un carácter profundamente político. Michel Foucault (1979), en su análisis del biopoder, explica cómo estos instrumentos no solo transforman el ámbito material, sino también el simbólico, redefiniendo las nociones de libertad y sometimiento. El alambrado, al delimitar la movilidad del gaucho, no solo cercó la tierra, sino que también cercenó su sentido de independencia, convirtiéndolo en un sujeto subordinado al nuevo orden.

¿Podía esta resistencia sobrevivir en un mundo donde la tecnología, como el alambrado, se convirtió en símbolo de control y disciplina? La respuesta del gaucho a esta transformación no fue homogénea. Algunos resistieron mediante prácticas de sabotaje, como el corte de alambrados o el enfrentamiento directo con las autoridades rurales (Rama, 1982). Estas acciones, aunque marginales y esporádicas, reflejaron la persistencia de un espíritu indómito que se negaba a aceptar las imposiciones del disciplinamiento estatal. Otros, enfrentados a una creciente marginalización, optaron por integrarse al sistema productivo como peones rurales. Este proceso de asimilación, aunque inevitable para muchos, implicó una renuncia forzada a su identidad tradicional y una adaptación a las exigencias del capitalismo agrario (Carámbula et al., 2010).

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu (1979), esta transición puede comprenderse como una transformación del habitus del gaucho, es decir, el conjunto de disposiciones adquiridas que orientan sus prácticas y percepciones del mundo. La conversión del gaucho en peón rural no solo representó un cambio material, sino también simbólico: su habitus fue reconfigurado para ajustarse al nuevo sistema capitalista, transformando su autonomía en dependencia. Este proceso se reflejó en la imposición de nuevas normas sociales y económicas, que, a través de la profesionalización militar y la expansión del control estatal, reorganizaron y estructuraron la vida rural.

Siguiendo a Freud (1921), se puede entender cómo las masas renuncian a su autonomía en favor de un líder carismático, lo que en el contexto del Río de la Plata se materializó en figuras como Chacho Peñaloza o Timoteo Aparicio, quienes fueron vistos como referentes de protección y liderazgo durante tiempos de crisis. Esta identificación reforzó la cohesión social y política, vinculando la lealtad al caudillo con la pertenencia territorial y la búsqueda de justicia. Enrique Pichon-Rivière (1985), por su parte, aporta al concepto de crisis de identidad: la conversión del gaucho en trabajador asalariado supuso una dislocación psicológica que afectó su sentido de pertenencia, generando tensiones que, en muchos casos, fueron aprovechadas por los caudillos para fortalecer sus redes de apoyo. La transformación del gaucho en trabajador subordinado no solo tuvo un impacto económico, sino también un profundo efecto psicosocial, en el que la pérdida de autonomía individual se tradujo en una resignificación de su identidad dentro del nuevo esquema estatal.

Las Montoneras desafían la modernización estatal

En las décadas previas a la consolidación del modelo modernizador, las montoneras lideradas por caudillos desempeñaron un papel central en la dinámica política y social del Río de la Plata. Estas agrupaciones, integradas por sectores rurales, representaban una forma de resistencia frente al centralismo estatal y las imposiciones de las élites urbanas. Los caudillos, figuras carismáticas y profundamente arraigadas en sus comunidades, simbolizaban una alternativa de poder que combinaba el liderazgo personal con la defensa de intereses colectivos. Como señala Barrán (1998), las montoneras no solo fueron un fenómeno militar, sino también un espacio de articulación social que expresaba un sentido de pertenencia y comunidad, trascendiendo las luchas ideológicas y coyunturales.

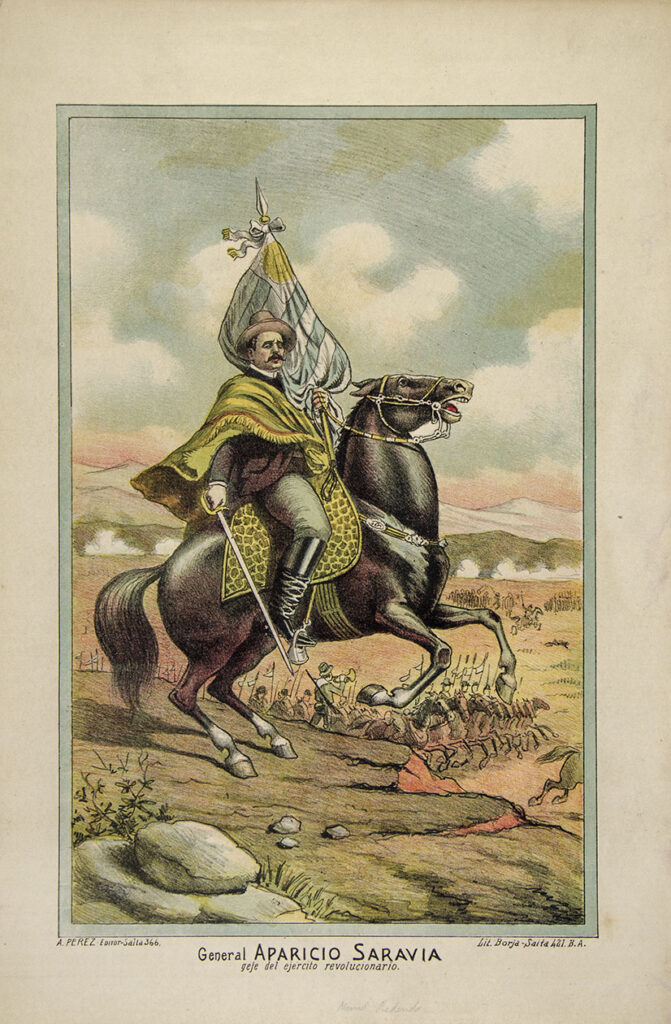

El caudillismo encarnó una forma de organización política que integraba valores tradicionales, como la lealtad personal y la reciprocidad, con la defensa de un modo de vida rural amenazado por el avance del Estado moderno. En este sentido, las montoneras no solo representaban una resistencia física, sino también simbólica frente a un modelo que buscaba disciplinar y homogeneizar las relaciones sociales y económicas. Los levantamientos armados liderados por figuras como Aparicio Saravia en Uruguay o Ángel Vicente «Chacho» Peñaloza en Argentina, evidencian cómo estas luchas trascendían lo político, configurándose como expresiones de una identidad colectiva resistente a ser absorbida por las lógicas de la modernización.

¿Por qué seguían esas comunidades a los caudillos? Según Sigmund Freud, en Psicología de las masas y análisis del yo (1921), plantea que en una masa primaria —aquella que no ha alcanzado una organización altamente estructurada— los individuos sustituyen su ideal del yo por un objeto común. Este objeto, generalmente personificado en un líder carismático, actúa como eje unificador, generando una identificación colectiva. El ideal del yo, en términos freudianos, es el conjunto de aspiraciones, normas y valores que el sujeto desarrolla a lo largo de su vida bajo la influencia de figuras de autoridad. Cuando este ideal se externaliza en un líder, los integrantes de la masa experimentan un proceso de identificación mutua mediada por la devoción compartida hacia el caudillo. Freud asocia este fenómeno con dinámicas psicológicas observables en el enamoramiento y la hipnosis, donde la energía libidinal se canaliza hacia un objeto externo, estableciendo vínculos afectivos profundos, aunque no necesariamente sexuales.

Desde esta perspectiva, el caudillismo no es solo un fenómeno político o social, sino también una dinámica psíquica profundamente arraigada en las estructuras inconscientes de las comunidades. Freud sugiere que el lazo entre una masa y su caudillo tiene raíces en la identificación temprana del niño con figuras paternas, un proceso vinculado al complejo de Edipo y que moldea las relaciones afectivas futuras, además de brindarle seguridad.

El campo surcado por el ferrocarril: el repliegue de las montoneras

El avance del Estado moderno en las últimas décadas del siglo XIX trajo consigo reformas que erosionaron las bases de estas formas tradicionales de organización. La integración al mercado global, junto con el desarrollo de infraestructuras como el ferrocarril y la telegrafía, facilitó la centralización del poder y la imposición de un modelo económico basado en la exportación agropecuaria. Aunque este proceso promovió la modernización económica, también significó la desarticulación de las redes sociales y culturales que sostenían a las montoneras.

¿Por qué persisten estas figuras en las narrativas populares? ¿Se trata de nostalgia por un pasado percibido como más auténtico o de un cuestionamiento a los valores de la modernización? La derrota de los últimos levantamientos armados marcó el fin de un ciclo histórico. Con la consolidación del control estatal, las montoneras fueron deslegitimadas y relegadas al ámbito de la memoria colectiva, mientras que el caudillismo fue estigmatizado como un obstáculo al progreso. Sin embargo, las tensiones que habían motivado estas resistencias no desaparecieron por completo. La brecha entre el campo y la ciudad, así como entre la tradición y la modernidad, persistió en el imaginario colectivo, alimentando una nostalgia por un pasado comunitario y autónomo.

Desde la psicología freudiana, este cambio drástico en las condiciones de vida del individuo podría interpretarse como una experiencia traumática. El gaucho matrero, antes vinculado a la vida rural, libre y sin ataduras a las normas urbanas, se vio forzado a adaptarse a una nueva realidad social y económica. Freud subraya cómo los traumas de la infancia y los primeros años formativos modelan la personalidad; en este caso, la llegada a la ciudad representaría una disociación entre el yo y el ello (los impulsos primarios), enfrentado a las exigencias del superyó y la represión impuesta por la sociedad urbana.

Historia Oficial, Memoria Popular

El paso del gaucho matrero al peón y, más tarde, al obrero o empleado de clase media, refleja una transformación profunda en la identidad de este sector popular. A medida que las olas migratorias de italianos y españoles se cruzaron con las costumbres y memorias del gaucho, surgió un choque de tradiciones que, lejos de diluirse, se reconformaron en nuevas formas de resistencia y adaptación. En este proceso, no solo el gaucho, sino también las identidades afro e indígenas, a menudo relegadas, contribuyeron a la construcción de una memoria colectiva que entrelazaba elementos de resistencia, lucha por la autonomía y una profunda conexión con la tierra.

Mientras la literatura gauchesca y la memoria oral mantenían viva la figura del gaucho del Martín Fierro, las dinámicas sociales, políticas y culturales cambiaban, sobre todo con la hegemonía europea, anglo-francesa y, más tarde, norteamericana, que imponía nuevas estructuras de poder. El gaucho del pasado, celebrado en la historia, la literatura y las canciones, se ve hoy reflejado en las luchas cotidianas de aquellos que, a pesar de ser desplazados por la vida urbana y globalizada, siguen intentando sobrevivir, aferrándose a sus tradiciones y costumbres, muchas veces vistas como exóticas desde la mirada urbana, pero persistentes y necesarias para quienes las mantienen vivas. El gaucho, en ciertos momentos, fue marcado como símbolo de identidad nacional con la famosa frase «la patria se hizo a caballo», pero hoy, la pregunta es: ¿Dónde queda ese respeto por el campo, por las costumbres rurales y por la diversidad cultural, cuando una sociedad cada vez más urbana y globalizada olvida sus raíces afro, indígenas y gauchas?

Conclusión

A lo largo de este análisis, hemos explorado las tensiones sociales y políticas del Río de la Plata en el siglo XIX, haciendo especial hincapié en el rol de las montoneras como una forma de resistencia social ante las estructuras de poder de la época. Estas movilizaciones, aunque a menudo vistas como un fenómeno caótico y disperso, desempeñaron un papel fundamental en la reconfiguración del espacio político, dando voz a los sectores más marginados de la sociedad.

El análisis de las montoneras no solo nos permite entender la naturaleza del conflicto entre las élites urbanas y las clases rurales, sino también la transformación de las dinámicas de poder a través de las luchas sociales. Hoy en día, las coplas y milongas que siguen sonando sobre las montoneras, cargadas de nostalgia y melancolía, reflejan no solo el recuerdo de esas luchas, sino también la memoria que sigue viva en cada casa o fogón, donde todavía resuenan, mientras haya mates y guitarras.

*Joaquín Andrade Irisity es estudiante avanzado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo, Uruguay y Diplomado Superior en Historia Argentina del Siglo XX.

Imagen de portada: Cruz y Fierro. 1987. Óleo sobre tela. 100 x 120 cm. Juan Storm.

Bibliografía

Barrán, J. P. (1998). Historia de la sensibilidad en el Uruguay: El disciplinamiento (18c0-1S20). Ediciones de la Banda Oriental.

Barrán, J. P., C Nahum, B. (1967). Batlle, los estancieros y el Imperio Británico. Ediciones de la Banda Oriental.

Barrán, J. P., C Nahum, B. (1979). Historia rural del Uruguay moderno: El desarrollo económico-social, tomo II (18c0-1S10). Ediciones de la Banda Oriental.

Bourdieu, P. (1979). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.

Braudel, F. (1984). La dinámica del capitalismo. Crítica.

Caetano, G., C Rilla, J. (1996). Historia política del Uruguay. EBO.

Carámbula, M., Bentancur, N., C Rilla, J. (2010). Historia del Uruguay en el siglo

XIX. Ediciones Santillana.

Dos Santos, T. (1970). La teoría de la dependencia. Siglo XXI.

Elias, N. (1939). El proceso de la civilización. Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

Freud, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. Alianza Editorial.

González, H. (2017). El campo y la economía en el Cono Sur. CLACSO.

Halperin Donghi, T. (1972). Revolución y guerra: Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. Siglo XXI Editores.

Hernández, J. (1872). El gaucho Martín Fierro. Imprenta La Pampa.

Hernández, J. (1972). El Martín Fierro (Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno). Centro Editor de América Latina.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI.

Lynch, J. (1989). Las revoluciones hispanoamericanas 1808-182c. Ariel.

Pichon-Rivière, E. (1985). El proceso grupal. Nueva Visión.

Pigna, F. (2006). Los mitos de la historia argentina 3. Planeta.

Rama, A. (1982). La ciudad letrada. Ediciones del Norte.

Real de Azúa, C. (1964). El patriciado uruguayo. EBO.

Tajfel, H., C Turner, J. C. (1979). «An Integrative Theory of Intergroup Conflict». En W. G. Austin C S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Brooks/Cole.

Trías, V. (1988). Los caudillos, las clases sociales y el imperio. Ediciones de la Banda Oriental.