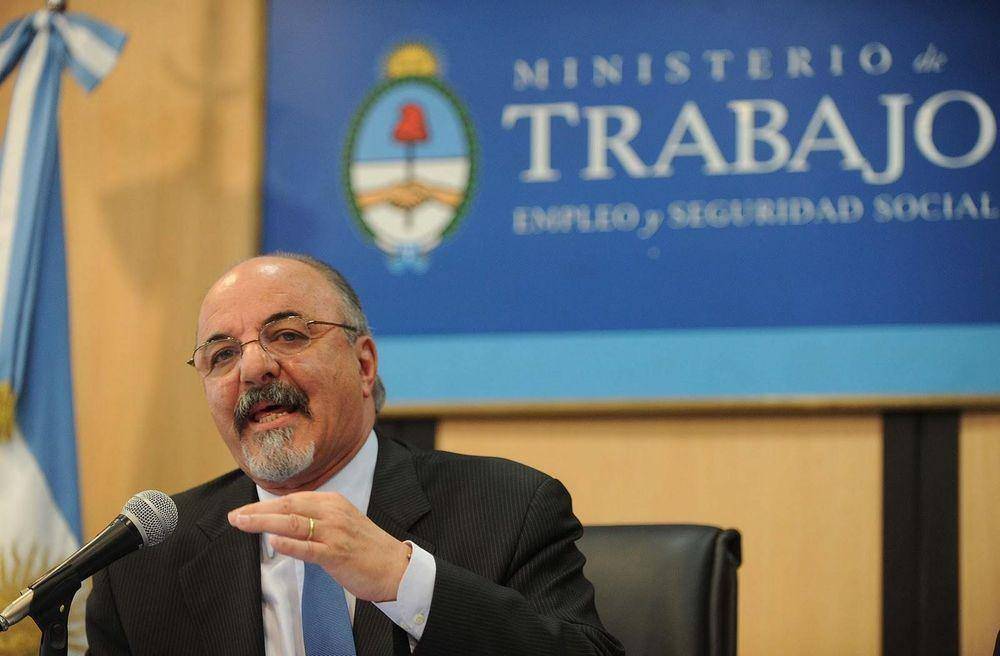

Entrevista a Carlos Tomada

Esta entrevista fue realizada el día 21 de abril de 2025. El Dr. Carlos Tomada nos concedió el honor de recibirnos en el marco del trabajo desarrollado en el Centro de Estudios de Planificación, Estrategias y Gestión Pública «Carlos Matus» del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. El intercambio con el Dr. Tomada se inscribe en una serie de entrevistas que venimos realizando desde la creación del Centro con el objetivo de indagar acerca de la planificación y construir una comunidad de diálogo que nos permita reactualizar saberes y prácticas del mundo de la planificación.

Comencemos la entrevista con la siguiente pregunta: ¿Cómo caracterizaría el presente del mundo del trabajo a nivel global y nacional?

CT: Respecto a cómo caracterizo el presente del mundo del trabajo, primero hay que hacer una distinción entre lo que ocurre a nivel global y lo que pasa en la Argentina. El mundo del trabajo, a escala global, está viviendo una conmoción significativa. No me animo a decir que sea la más profunda de la historia, ni siquiera que estemos ante la mayor revolución tecnológica. Pero sí creo que esta revolución tiene impactos muy fuertes, tanto dentro del mundo del trabajo como fuera de él. Las revoluciones tecnológicas no afectan solo a un aspecto: son fenómenos sistémicos. Y en este caso, vemos que la incertidumbre y la inseguridad son los elementos predominantes. Hay un rasgo que atraviesa esta etapa y es la exclusión. La exclusión como consecuencia de un modelo que ya no garantiza inclusión ni equidad.

Ahora bien, hay algo que sí podemos afirmar con total certeza: el mundo está cambiando. Cambia la política, la economía, la ciencia, y por supuesto también cambia el trabajo y su organización. Y en ese punto, yo diría que el mayor impacto de estos cambios se da, justamente, en cómo se organiza el trabajo. Se habla del fin del trabajo, pero yo no creo en eso. No estamos ante el fin del trabajo, sino ante una transformación profunda de las tareas. Sí, puede desaparecer el trabajo en algunas actividades, pero al mismo tiempo están emergiendo nuevos empleos vinculados a la tecnología, al cambio climático, al envejecimiento poblacional. El cambio demográfico abre la puerta a un sistema de cuidados que requiere nuevos roles y nuevas competencias. El cambio climático, por su parte, impulsa la economía verde. Pensemos en la cantidad de empleos que hoy genera, por ejemplo, la fabricación e instalación de molinos eólicos. Esos trabajos no existían hace una década.

Entonces, lo primero, es relativizar la idea de que estamos ante una revolución sin precedentes. No hay que sobreactuar. Pero sí hay que entender que el trabajo dejó de ser solo un tema técnico, o una cuestión social. Hoy es, fundamentalmente, un tema político. Y lo es porque se está discutiendo, a escala global, qué países van a trabajar, qué países van a producir, quiénes solo van a consumir y cuánto van a trabajar aquellos a quienes les toque hacerlo. Miremos lo que hizo Donald Trump con sus aranceles. No es un capricho: es una expresión clara de que el trabajo y su distribución son temas de geopolítica. En ese contexto, la pregunta fundamental no es solo quién va a producir o consumir, sino cómo se produce y cómo se distribuye. Esos son los ejes verdaderos del debate.

¿En tu experiencia como ministro de trabajo de la Nación, qué lugar ocupo el trabajo en la agenda política y social?

CT: Fui ministro de trabajo de dos presidentes que no vieron el trabajo como una estadística, sino como una cuestión política central. Porque los cambios tecnológicos no son iguales en todos los momentos históricos. No es lo mismo el cambio tecnológico de fines del siglo XIX, el de mediados del XX o el actual. En el siglo XIX, el mercado era salvaje, al estilo Dickens: jornadas de 15 horas, trabajo infantil, mujeres embarazadas explotadas. Hizo falta una lucha feroz, con muchas vidas perdidas, para conseguir una legislación mínima que protegiera a los trabajadores. En los años 50, en cambio, el contexto era otro. Había sindicatos fuertes, partidos de izquierda, el bloque soviético y el Estado de Bienestar, que fue la respuesta del capitalismo ante la amenaza comunista. El resultado fue distinto: ese cambio tecnológico mejoró las comunicaciones, aumentó la productividad, subieron los salarios y se generó empleo.

Entonces, la pregunta de fondo es: ¿quién conduce el cambio tecnológico actual? Y ahí la respuesta no es alentadora. Hoy lo conducen las grandes corporaciones: financieras y tecnológicas. Y lo hacen bajo una lógica que no necesita producir para obtener ganancias. Hacen dinero con el dinero. En ese modelo, los trabajadores son cada vez más prescindibles. No estamos frente a un esquema fordista. Ford quería que sus trabajadores tuvieran su propio auto, que lo compraran. Las corporaciones actuales no piensan así. Les basta con un consumo concentrado en las élites para lograr rentabilidad. Por eso figuras como Elon Musk empiezan a hablar de renta universal. Porque saben que se viene una oleada de despidos masivos. Y acá aparece otra vez la dimensión filosófica del trabajo.

¿El trabajo es solo dinero? Para los empresarios, muchas veces sí. Para los trabajadores, no. El trabajo es el gran organizador de la vida. Tiene una lógica distinta, una dimensión emocional, simbólica, existencial. Nosotros, desde nuestro gobierno, lo entendimos así. Por eso pusimos en marcha planes que surgieron como respuesta a crisis profundas. El Plan Jefes y Jefas de Hogar, por ejemplo, implementado durante el gobierno de Duhalde, fue clave para evitar que el país se incendiara. Después, muchos de esos programas se institucionalizaron, pero hoy nadie lo recuerda. Se instaló el discurso de que fuimos «planeros». Y eso es falso.

Hay que distinguir entre medidas de emergencia y sistemas de empleo. Yo siempre creí en el empleo, en el salario mínimo, en las políticas que garantizarán derechos. Se lo dije a Cristina: «Yo no puedo seguir si esto va hacia un mundo que no conozco». No creo en la renta universal como modelo estructural. Puede ser útil en emergencias, pero no puede ser la regla. Los países atraviesan crisis, sí, pero si hay un Estado que sostiene un esquema de bienestar, ¿por qué dejarlo caer? Hay que defender políticas que respeten el salario mínimo, que reconozcan el ingreso del trabajador no solo como variable económica, sino como parte del sentido de vida de las personas.

Teniendo en cuenta tu respuesta anterior, ¿Cómo podemos pensar los nuevos trabajos de plataforma como Rappi, Uber, etc.? ¿Qué posibilidades existen para regular ese tipo de empleos?

CT: Respecto a las nuevas formas de trabajo, como las plataformas tipo Rappi, Uber, o los freelance que trabajan para el exterior, hay que aclarar algo: no son fenómenos espontáneos… Son producto de decisiones políticas, de un clima de época, de una búsqueda permanente por reducir costos. El avance tecnológico existe, claro, pero la organización del trabajo que lo acompaña es una construcción política. Y como tal, puede ser orientada hacia la justicia o hacia la exclusión. Esa es la gran discusión de nuestro tiempo.

Segundo: ¿quién dijo que el trabajo nuevo tiene que ser sin derechos? ¿Dónde está escrito eso? Que sea un trabajo «moderno» no significa que deba ser precarizado. Ese es un debate que hay que dar. Porque autónomos hubo siempre, trabajadores independientes también. Pero ahora la escala es otra. Y eso cambia las cosas.

Y después está ese relato de que los trabajadores de plataforma son «libres», «autónomos»”, que trabajan cuando quieren. Yo tengo mis dudas. No conozco muchos repartidores que sean de clase media. La mayoría parece gente que está ahí porque no le queda otra. Tal vez es un prejuicio, pero es lo que veo.

Esa supuesta libertad de horarios… bueno, déjenme reírme un poco. Todos sabemos que, si un repartidor rechaza pedidos, lo castigan. Lo bajan del sistema. Esa autonomía no existe. Es una ficción. Entonces, el debate no es solo sobre la tecnología o el futuro del trabajo, sino sobre cómo garantizamos derechos en ese contexto.

Llevamos dieciséis meses consecutivos de caída del consumo. Dieciséis meses. Y eso impacta directamente en los sectores más vulnerables. Los repartidores de aplicaciones, por ejemplo, ya no tienen el mismo volumen de trabajo que antes. ¿Cómo hacen para mantener sus ingresos? Pedalean el doble. Y claro, tienen 20 o 25 años, no piensan en su jubilación, en su futuro. Les da lo mismo. Hay un cambio de hábito también en los consumidores. Mucha gente dejó de ir al supermercado; prefiere hacer las compras por internet o por teléfono.

Te cuento una anécdota. Estuve tres años trabajando en México. A los supermercados fuimos solo para ver cómo eran, porque allá todo se hace por internet. Incluso te llaman para preguntarte si querés cambiar un producto por otro. Ese cambio en el consumo es real, es parte del mundo actual. Y no estoy en contra. Yo mismo uso esas aplicaciones. Una noche tuve que caminar dos cuadras porque la mujer que pedalea no me encontraba para entregarme la pizza. O sea, reconozco la utilidad.

Pero el problema no es ese. El problema es: ¿quién dijo que esas personas no deben tener derechos? Si aceptamos que hay libertad horaria, perfecto. Pero ¿por qué no darles esa opción sin sanciones? ¿Por qué no revisar ese concepto de autonomía horaria que hoy está tan manipulado? ¿Por qué el único que decide es el empleador? ¿Por qué no puede haber reglas?

No estoy hablando de una negociación de igual a igual, porque eso no existe en la práctica, pero sí de reglas claras. Reglas que pueden estar en un convenio colectivo o en un estatuto profesional. En el pasado había estatutos especiales para trabajos con características particulares, como el de las costureras a domicilio o los trabajadores marítimos. ¿Por qué no pensar en algo similar para estas nuevas actividades?

En algún momento, esos estatutos podrían derivar en una Ley de Contrato de Trabajo actualizada. Pero ese es otro tema: las reformas laborales.

Centrémonos entonces en las reformas laborales actuales, ¿Cuál es su visión acerca de la reforma laboral que está impulsando el Gobierno actual? ¿Puede resolver los problemas estructurales de Argentina?

CT: Primero, no hay ninguna reforma laboral que por sí sola resuelva los grandes problemas estructurales de la Argentina. Ni acá ni en el mundo. Ninguna. Segundo, las reformas laborales que se impulsaron en los años 90 y las que se intentan ahora buscan siempre lo mismo: bajar los costos, aumentar la discrecionalidad de los empleadores, debilitar los sindicatos y reducir derechos de los trabajadores.

Un estudio de Naciones Unidas que analizó 103 reformas laborales en distintos países demostró que todas prometían lo mismo: más inversiones, más empleo. El único resultado comprobable fue el aumento de la desigualdad. Entonces, ¿para qué sirven esas reformas? Para reducir derechos, no para mejorar el mundo del trabajo.

¿Eso quiere decir que yo estoy en contra de toda reforma laboral? No. Soy el primero en decir que hay problemas reales en el mercado de trabajo argentino. Pero las reformas que se están planteando hoy no los van a resolver; los van a agravar. Hay que pensar reformas que protejan, que acompañen a los trabajadores en un mundo cambiante.

¿Realmente alguien cree que el obstáculo para el crecimiento económico del país es la legislación laboral? Es al revés. Las leyes laborales ayudaron a estabilizar, a distribuir mejor, a sostener la producción.

Durante los primeros años del menemismo, llegué a creer que el mundo había cambiado. Se había caído el Muro de Berlín, parecía que todo lo anterior había quedado viejo. Compré parte de esa literatura. La idea de que había un «adentro» protegido y un «afuera» con millones de excluidos, y que la solución era bajar las barreras para que todos pudieran entrar. El problema es que cuando bajás todas las barreras, lo que pasa es que todos se quedan afuera. Todos pierden derechos.

Y eso es lo que está en discusión: la modernidad. Yo me considero un tipo moderno. No me quedé en el tiempo. En 2019 reuní a todos los centros de estudio de trabajo, de universidades como San Martín y la UBA, y elaboramos una Agenda Urgente para una Sociedad del Trabajo. No la vio nadie. Ya perdió vigencia. Pero estaba pensada desde una lógica moderna, desde los cambios que hay que hacer.

¿Por qué no discutimos, por ejemplo, la jornada laboral? Hace más de 100 años que no se revisa en Argentina. Y justo ahora, cuando parecía que íbamos a avanzar en su reducción, volvemos a discutir jornadas de 12 horas. ¿Eso es progreso?

Y otra cosa: ¿por qué no tenemos un verdadero seguro de desempleo? Porque con las crisis, con las transiciones tecnológicas, eso se vuelve indispensable. Un seguro que represente, no sé, el 70 u 80 % del ingreso del trabajador. Así, la persona puede atravesar la transición sin quedar destruida.

Y, además, ¿por qué no unificamos todos los esfuerzos dispersos en un verdadero sistema de formación continua como política de Estado? Eso es modernidad. Lo que más me sorprende hoy es el nivel de accidentes laborales, y no hablo de la «industria del juicio». Hablo de salud y seguridad reales en el trabajo. ¿Queremos modernizarnos? Bueno, entonces propongamos comités mixtos de salud y seguridad, donde también opinen quienes más saben de su propio trabajo: los trabajadores.

Responsables, los responsables siempre van a ser los empleadores. Pero, ya que hablamos de participación, ¿por qué no vamos más allá? Si somos tan modernos, ¿por qué no impulsamos la participación real de los trabajadores en las actividades de las empresas? Y de paso, cumplimos con la Constitución Nacional, que lo plantea claramente. Fijate todas las reformas verdaderamente modernas que podríamos hacer… pero parece que eso no les interesa.

Lo mismo pasa con la tercerización. La tercerización llegó para quedarse, es una forma de organizar el trabajo donde la empresa se enfoca en su núcleo, en lo esencial, y terceriza lo accesorio. Está bien. Ahora, eso no implica que haya que bajar la protección laboral. Cuando se usa la tercerización para recortar derechos, estamos hablando de fraude. Y a veces es un fraude escandaloso, donde directamente inventan sectores o empresas que no existen para que los trabajadores queden sin cobertura, sin indemnización, sin derechos.

¿Por qué no discutimos esos temas? Yo mencionaba la jornada laboral antes, porque ahí también hay mucho para revisar. Durante la pandemia aparecieron nuevas formas de trabajo, nuevas demandas, y creo que hoy hay una aspiración social clara: más libertad. Pero claro, como decía el secretario general de la ONU —y coincido con él—, si te pagan sueldos miserables, ¿quién va a querer trabajar en una industria ganando dos mangos? Antes, a los 19 años podías entrar a una fábrica y, en tres años, tener tu casa. Hoy, ni con 30 llegás.

Durante nuestros 12 años de gobierno, el salario en dólares fue el más alto. Eso demuestra que sí se puede. Lamentablemente no se pudo sostener. Pero hubo un cambio real. El país creció, hubo empleo, hubo consumo. Y cuando te dicen que ciertas normas laborales impiden la creación de empleo, recordá esto: cuando asumimos, todavía estaba vigente la doble indemnización de la época de Duhalde. Y se crearon 4 millones de puestos de trabajo. ¿Quién se quejó entonces? Nadie. Porque había obra pública, había consumo, había inversión. Si quieren agradecerle a la soja, háganlo. Pero lo cierto es que el país creció.

¿Cómo evaluarías hasta aquí las políticas de empleo llevadas a cabo por el gobierno libertario en Argentina?

CT: La pregunta que hay que hacerse es: ¿existen hoy políticas de empleo? Y la respuesta es clara: no. Este gobierno no tiene políticas de empleo. A diferencia de Macri —que al menos mostraba cierto interés en el tema—, este gobierno directamente no se ocupa del mundo del trabajo. Solo le importa la macroeconomía. Su único objetivo es bajar la inflación. El dólar, el impacto en la producción nacional, el empleo… nada de eso les importa.

Y lo más peligroso no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. El decreto 70 es mucho más grave que la Ley Bases. Porque ahí ya empiezan a meterse con derechos fundamentales. Y lo hacen sin debate, sin diálogo, sin institucionalidad. Parece que armaron las reformas en una plaza, sentados en una mesa con un empresario que les dice «tuve un problema con una embarazada» y listo, eliminan la licencia. Otro dice «no puedo despedir a este tipo sin pagarle una fortuna» y cambian la ley. Así de burdo.

Con Macri pasó algo parecido. En 2017 se agrandó, ganó las elecciones y fue por todo: reforma laboral, previsional y tributaria. Y ahí empezó su caída. Esta vez están intentando lo mismo, pero más brutal. Lo que realmente buscan es debilitar a los sindicatos. No es solo una reforma, es un ataque estructural al poder sindical.

Y así, se los ve actuar. Cierran organismos, despiden a directores, cambian regímenes de contratación sin avisar. Es una forma nueva de vaciamiento. A algunos directamente les impiden entrar a trabajar. ¿Te suena? Ya pasó en la época de Macri. Es una estrategia: dejar que se desgaste el sistema, sin enfrentar el conflicto frontal.

¿Qué rol juegan actualmente los sindicatos y las organizaciones de trabajadores? ¿Han cambiado sus funciones?

CT: Respecto al rol que hoy cumplen los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, lo primero que diría es que estamos ante una etapa muy compleja para la representación sindical. Las funciones tradicionales de los sindicatos no han desaparecido, pero sí se han vuelto mucho más difíciles de ejercer en el contexto actual. Hoy, ser dirigente sindical es uno de los trabajos más complicados que hay. Estás en el medio de una tormenta perfecta: caída del consumo, aumento del desempleo, presión empresarial, desgaste de las bases y un gobierno que muchas veces niega incluso las instancias mínimas de diálogo.

Cuando llegás a una paritaria y pedís una recomposición salarial, la primera respuesta que recibís es: «Estás loco, no hay margen, no insistas». Y si uno insiste, termina bajando la expectativa, negociando por menos de lo que se necesita. Lo increíble es que incluso cuando hay acuerdo entre el empleador y el sindicato, a veces es el propio gobierno el que interviene para decir que no. Entonces, ¿qué hacés? Si no hay acuerdo, pensás en la huelga. Pero ahí aparece el miedo. Y es entendible. Nadie quiere exponerse. Después de seis meses sin cobrar premios, con compañeros despedidos, con incertidumbre total, cuesta muchísimo movilizar a la gente. No es que no haya bronca, la hay, pero aún no estalló. Ya se van a enojar, eso es seguro, pero no todavía.

Además, los sindicatos enfrentan una ofensiva fuerte. Hay una campaña permanente para desprestigiarlos, debilitarlos, vaciarlos de poder. Y al mismo tiempo, hay sectores que les exigen niveles de movilización que, en el contexto actual, son muy difíciles de sostener. ¿Qué hacés cuando tenés que sentarte a negociar sabiendo que del otro lado te están diciendo que van a perder miles de puestos de trabajo? No hay condiciones reales de igualdad para discutir, y sin embargo, muchos dirigentes siguen dando la pelea. Algunos con mayor presencia, otros con menor visibilidad, pero siguen.

No todos los sindicatos son iguales. Hay estructuras que tienen una historia y un funcionamiento muy particular, más vertical, más burocrático, que no necesariamente están en la primera línea del conflicto. Y eso también hay que decirlo. Pero sería injusto generalizar. Hay una nueva generación de dirigentes que está más formada, que tiene más conciencia social, más capacidad de leer el mundo actual. Dirigentes que entienden que hoy el trabajo no es solo salario, sino también inclusión, sentido, dignidad. Que saben que los desafíos ya no se limitan a la negociación salarial, sino que incluyen temas como el cambio tecnológico, el trabajo en plataformas, la informalidad, el sistema de cuidados, la economía verde.

Y en ese marco, los sindicatos también han empezado a transformarse. Algunos lo hacen más rápido, otros más lento. Pero hay experiencias concretas de renovación, de articulación con otros movimientos sociales, con el feminismo, con la juventud. Hay también espacios de formación sindical que antes no existían. Todo eso es parte de una evolución que no siempre se ve desde afuera, pero que está ocurriendo.

No hay que idealizar ni condenar sin matices. El movimiento sindical está atravesado por las mismas tensiones que la sociedad. Y, aun así, cumple un rol clave en la defensa de los derechos laborales, en la organización colectiva y en la contención de sectores que, si no tuvieran representación, quedarían completamente expuestos.

Creo que, si miramos la situación exclusivamente desde la lógica del mundo laboral, sin las simplificaciones mediáticas o partidarias, se entendería mejor la dificultad del momento. Y también se vería que, a pesar de todo, hay dirigencia sindical que está a la altura. No alcanza con tener dirigentes más preparados, claro. Pero es un dato que no deberíamos subestimar.

¿Qué políticas públicas se necesitan para volver a impulsar un modelo de generación de trabajo genuino en Argentina?

CT: Sobre la pregunta de qué cosas de nuestra gestión se podrían recuperar en un eventual cambio de gobierno, tengo mucho para decir. Nosotros hicimos planificación estratégica real, de verdad. Tres planes de cuatro años cada uno, con evaluación al final de cada ciclo, y sobre eso construíamos el siguiente. Y no era improvisado, lo hacíamos con equipos técnicos de primer nivel. Siempre dije que el Ministerio de Trabajo era el más austero de todos —menos presupuesto, menos autos—, pero merecía ser valorizado.

Una política clave fue el fortalecimiento del Estado y del propio Ministerio. Durante mi gestión, duplicamos su dotación. Creamos nuevas instituciones, especialmente en el área de empleo, porque creíamos en las políticas activas. El eje era claro: empleo, formación profesional, inspección laboral, negociación colectiva y solución de conflictos. Nuestra prioridad no era reformar la legislación laboral, sino cumplirla. La única reforma legal importante fue la derogación de la Ley Banelco, que reemplazamos por una norma a favor de los trabajadores. Pero no nos la pasábamos hablando de reformas: nos ocupábamos de aplicar las leyes que ya existían. Sabíamos que el problema no era la norma, sino su incumplimiento. Especialmente en lo que tenía que ver con la informalidad y con una legislación que había intentado llevar la negociación colectiva al plano empresarial. Nosotros volvimos a la negociación por actividad, que es la que históricamente funcionó en Argentina.

También logramos avanzar con un paquete de más de 60 leyes favorables a los trabajadores. Muchas de ellas fueron impulsadas por el doctor Recalde desde Diputados, en línea directa con nosotros.

Una de nuestras grandes políticas fue la creación de oficinas de empleo en más de 1200 municipios. La idea era clara: el acceso al empleo está mediado por la experiencia, la capacitación y las relaciones sociales. Si no tenés eso, estás afuera. Nosotros tratamos de suplir esas carencias desde el Estado. Las oficinas eran espacios donde la gente se inscribía, se hacía intermediación laboral y se generaban oportunidades para primeras experiencias. No era mágico, pero era concreto. Los municipios ponían el lugar, nosotros financiábamos la instalación y capacitábamos al personal. En el gobierno de Macri, muchas de esas oficinas se cayeron, sobre todo en los municipios donde el sistema ya venía débil.

También pusimos en marcha el Sistema de Formación Continua. Fue una política que creció desde abajo. Al principio, surgió como respuesta a una necesidad puntual: desde Obras Públicas nos alertaron que se venía una gran ola de obra pública y que, con una desocupación del 12 %, muchos trabajadores no iban a saber ni caminar una obra. Empezamos entonces con formación básica en seguridad. Después avanzamos a sectores dinámicos: turismo, economía del conocimiento, industrias específicas. Siempre con criterio territorial y sectorial. Nada de formar guías de turismo en Catamarca o torneros en Bariloche. El sistema fue creciendo con participación tripartita: Estado, sindicatos y empresas. Luego lo institucionalizamos con los consejos sectoriales.

Cristina [Fernández de Kirchner], apenas asumió, me pidió una política para los jóvenes. Así nació el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que se integró dentro del sistema de oficinas de empleo. Fue una de las iniciativas más importantes para la inclusión laboral juvenil.

En paralelo, impulsamos la modernización de las escuelas técnicas, en sintonía con la ley de educación técnica de Daniel Filmus. Renovamos equipos, actualizamos contenidos, articulamos con el sistema productivo.

Después vino la crisis internacional de 2008-2009 y ahí entendimos que no alcanzaba con crear empleo: había que defenderlo. Así nació el programa REPRO. Se trataba de subsidios a los trabajadores de empresas en crisis, pero con una intervención caso por caso. Nos sentábamos con Producción, con Economía, con la AFIP y analizábamos cómo sostener esos empleos sin despidos.

También teníamos un equipo de resolución de conflictos. Éramos seis personas, con algunos asesores, pero con una mística impresionante. No nos quedábamos en las oficinas: íbamos al lugar del conflicto, mediábamos en fábricas, nos pasábamos noches enteras negociando. Una vez, volviendo por la ruta desde Santa Fe, vi una empresa tomada, paré el auto, y nos juntamos con las partes en la estación de servicio. Nos quedamos hasta las tres de la mañana. Después, Cristina nos pidió que bajáramos un poco el ritmo, porque formalmente los conflictos laborales son competencia provincial. Y tenía razón. Nos estábamos metiendo en todo. Pero nuestra lógica era clara: el Estado debía estar presente.

Sigo creyendo lo mismo que creía entonces: que la política de empleo no puede ser improvisada, tiene que ser planificada, articulada, construida con diálogo social y con compromiso del Estado.

Un día me llama Cristina, y me dice: «Quiero que me acompañes». Yo le respondí que no, que estaba agotado, que ese sillón era una silla eléctrica. Fueron cuatro años y medio tremendos. Me había tocado toda la demografía más fea. El ministerio era un frente de tormenta permanente. No quería seguir.

Pero Cristina es Cristina. Cuando quiere algo, no te suelta. Me miró y me dijo: «Necesito una persona que conozca las instituciones del mundo del trabajo, las organizaciones laborales y las personas». Ahí me convenció. Me volví a poner al hombro el ministerio. En esa etapa trabajamos mucho más la parte legislativa. De esas 60 leyes que mencioné, por lo menos 10 muy buenas las sacamos en ese período: la ley que convierte el trabajo infantil en delito, la ley contra el trabajo no registrado, las leyes para el trabajo rural y para el trabajo en casas particulares, que reemplazaron decretos de la dictadura.

Y en medio de todo eso, en 2009, también nos tocó acompañar la estatización del sistema previsional. Aunque no fue una idea nacida en el ministerio, fuimos parte del proceso. Yo fui el ministro que defendió la medida en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. Reubicamos a todos los empleados de las AFJP sin generar un solo conflicto. Fue un trabajo enorme y muy bien hecho, mérito del equipo, no mío.

En una nueva gestión, te diría que hay que volver a poner la lupa en la inspección del trabajo. Con la tecnología actual, no debería haber un solo trabajador informal en el sector formal de la economía. No hablo de la informalidad estructural tipo La Salada, sino de empresas en regla que igual tienen gente fuera del sistema. Ahí hay que actuar. También retomaría el sistema de formación continua, pero esta vez con una ley que lo institucionalice. Y crearía un verdadero seguro de desempleo, porque ese colchón social es clave para sostener a la gente en las crisis. A esto le sumaría un estatuto profesional para los trabajadores de plataformas, como Uber, Rappi, etc.

¿Cuáles han sido los déficits en materia de empleo público en la gestión anterior? ¿Qué cosas han quedado pendientes?

Me quedaron cosas pendientes, claro. Uno nunca termina todo. Por ejemplo, el tema del empleo público. Durante mi gestión, en el Ministerio de Trabajo hicimos un proceso de normalización ejemplar. Entre 2003 y 2015, pasamos de 2600 empleados a 4900. Concursamos más de 3000 cargos de planta permanente. Solo en mi ministerio. Creamos 236 nuevas unidades organizativas, definimos 600 nuevos perfiles de puesto. En 2003 solo el 46 % del personal estaba en el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público); al irme, el 96 % ya estaba regularizado.

¿Y por qué eso no se hizo en todos los ministerios? Porque el responsable del empleo público es el jefe de Gabinete. El ministro de Trabajo solo tiene injerencia sobre su propio personal. Yo le rompí la cabeza a todos los jefes de gabinete: a Alberto, a Juan Manuel, a Aníbal, a Sergio. Insistí con los concursos, con la regularización. Muchos cargos se concursaron, pero el último paso —la firma del decreto presidencial— no se completó porque cambió el gobierno.

En otros ministerios eso no se hizo, y por eso fue tan fácil, con el tiempo, volver a precarizar. Muchos estaban como monotributistas, facturando. No tenían ni vacaciones ni aportes. Haberlos pasado a contratos del artículo 9º fue un avance. Pero todo eso se cayó por falta de continuidad.

De todas maneras, yo asumía esa responsabilidad y daba la cara. Fue un error no haberlo profundizado más desde el Estado. Pero en nuestro caso hicimos mucho. Y está documentado. Toda esa transformación estructural que hicimos en el Ministerio fue enorme y debería ser un ejemplo. También cumplimos con la integración laboral del 4% de personas con discapacidad. Y dejamos atrás cosas como los tickets de canasta en el sector público. Todo eso también fue parte del trabajo.

*Sebastián Barbosa es politólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno y docente investigador UNLa.

**Arítides Ossorio Domecq es Magíster en Políticas Públicas y Gobierno y docente investigador radicado en el Centro de estudios de planificación, estrategia y gestión pública Carlos Matus del Departamento de Planificación y Políticas Públicas UNLa.